ピアノ教室の風景

最近もっぱら私の研究題材は「こどものための音楽」である。しかも私はこのブログで同じ題材で一つ記事を書いている。

nu-composers.hateblo.jp

今回はそれをさらに深く研究し、体系化を試みてみたというわけである。吹奏楽 も挙げられるだろうが、あのジャンルは本邦においては「芸術のフリをした大衆音楽」という形に乗っ取られ、多様性を拒絶し閉じた世界に真っ直ぐに爆進してしまった結果、自ら滅びの道を歩んでいるので、このジャンルとの比較は意味がない。最近は吹奏楽 本が新たにいくつも刊行されているが、その背景には滅びゆく世界に人を再度惹きつけないと生活に困る関係者が多いことを示唆しているだけで、自ら滅びの呪文を唱えたことにすら気がついていない有り様にはほとほと呆れるだけである。ピアノ曲 という世界は、そのような一つの誤った形に収斂される前の、ある意味自由な多様性を受け止めるだけの器と、人口があると言っていいと思う。それだけに、これがいい、あれはダメという単純な世界構造にはならず、様々な志向の応えられるだけの楽曲も多く存在しているとも言えよう。

さて、そういった様々なスタイルの混ざった「こどものためのピアノ曲 」の世界を、まず全貌から論じようとするとあまりも膨大になりすぎてしまう。そこで本邦の作曲家における特性と限定したうえで、ややその歴史背景と流行り廃りなども織り交ぜつつ少し書いてみたい。冒頭様々なスタイルが玉石混交と述べたが、これの意味を少し解説したい。

・ピアノをうまくなるための技術的基礎を与える ・プロになることを前提とせず、少しでも楽しくピアノに触れ合って欲しい ・上記の両立を図ることはできないだろうか

大まかにこのような目線の分類ができるわけだが、ここにすでに落とし穴がある。

・こどもたちが喜びそうな大人が考えた世界を描く ・こどもの目線に立ってみたつもりになった曲

実はこの2つの誤謬といおうか、これがあまりにも多いのは事実である。このため、こどもに楽しんでもらおうと書いたのに、簡単にこどもに「面白くない!」と言われてしまうのだ。まずこの書き方を選ぶためには童心を持ち続けている、あるいは親として本当にこどもたちのことに目配せしていないと行けないという背景が浮かんでくる。

・どうせこんなもんでいいだろう ・これより深くしても弾けないだろう ・こどもには芸術性はいらないよね

このジャンルにおける最も最低の勘違いである。そしてこれの行き着く先は今の吹奏楽 界と同じものになるだろう。こどもの感性の幅を勝手に規定し、こどもの能力を低く見積もり、そして受けそうな曲だけを書く。そうすればこどもは喜ぶかもしれない。反面ほかのものに目を向け、感性を豊かにしようとしなくなるだろう。結果、同じような曲だけが支持を集める形で世界は閉じ始め、最終的にはその世界に参加することをしなくなる人を大量に生み出し、崩壊の道を歩むことになる。

吹奏楽 とできの悪いこども向けの曲との一つの共通点が、調性音楽であることがほとんどという点であるのも面白い。まあそれ自体は悪いこととは一概に言えないが、こどもの頃いたずらが嫌いだったなんて人は相当居ないと思うのは私だけだろうか。ピアノがあれば猫踏んじゃった を弾き始める子と、めちゃくちゃにぶっ叩き始める子が同じくらい居たと思う。こどもの感性でみれば、数千万しようが何しようが、ピアノはおもちゃでしかないのだ。

調性音楽?意味わからないよ。でもこのケージとかいう人の曲、なんか普通と違う!というような感じだろうか。しかしむちゃくちゃをやらせるだけでは技術は育たないのも一方正しい。本来はこの2つの難しい問題をどうするかで作曲家は懊悩しなければおかしいのだ。

さてそういった懊悩があったかなかったか、あるいはこどものためのという概念をそもそも考えたか考えないか、いろいろな尺度はあるだろうが、これらのバランスを図るうえでもう一つ重要なテーマがある。それは作者の作風をどうするかという問題だ。

そうすると以下のようなパターンが見えてくる。

・普段の作風とは全く違う書き方で書く ・普段の作風を変形させるだけでどちらにも対応できる ・普段の作風以外書く気がない

多くの人は1番目の在り方はしょうがないと思うのではないだろうか。こどもに現代曲を弾かせるわけにもいかないしと。それが大きな間違いなのだ。さっきも言ったが、ピアノはこどもにとってはまずおもちゃなのだ。その視点を正したいなら、別に今までにたくさん書かれた教則本 から始めれば良い。トンプソン、ハノン、バスティン、ツェルニー 、ブルグミュラー 、ギロック 、ミヨシメソード、アサダメソードと数多あるのだから。楽家 を育てたかどうかは難しい議論になるのでここでは避けるが、まあピアノを楽器として見るにはそれで良い。ではその後、あるいはその前の段階に的を絞って、併用曲集として書くなら、おもちゃと思っているこどもにも寄り添わねばならないだろう。その時に奏でられる、大人の常識ではむちゃくちゃな世界というのは、まさしく現代音楽の得意とする世界ではないだろうか。だからこそ、こどものための曲に現代的手法を用いるのは、こどもの目線に寄り添う観点からも極めて効果的と言えるのである。もし作曲家がその事に気がついていても、出版社がその常識を欠き、ストップをかけてしまったら元も子もない。度々の比較で恐縮だが、吹奏楽 界の失敗の最も大きな要因は出版社が力を持ったことと指導者がプロではなかったことに尽きるのだ。要はここで言う「誤解」が生じやすい背景が揃ってしまっていたということだ。だからこそ、こどものためのピアノ曲 というジャンルで同じ失敗に向かってはいけないのだ。言い換えればこどもの世界を大人が勝手に定義してはいけないのだ。

これを前提条件にして上記に掲げた3つの作曲家の態度を、実際に検証してみたいと思う。

1.普段の作風とは違う書き方で書く

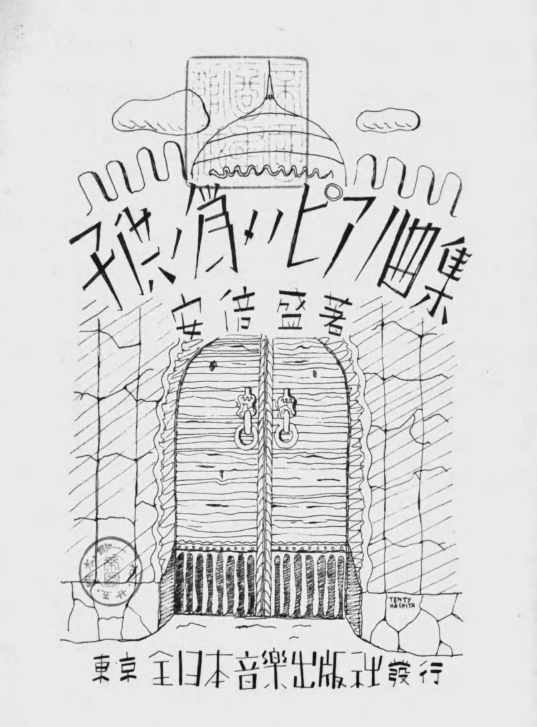

子供の為のピアノ曲 集/安倍盛

子供の為のピアノ曲 集(安倍盛編著)

これは昭和11年 に全音 から出版された安倍盛編著の「子供の為のピアノ曲 集」の表紙である。作者の安倍盛は1905年に宮城県 に生まれた作曲家で、永田晴に師事し松竹歌劇部の嘱託でピアノ塾等をしていた。また1940年皇紀 2600年奉祝曲においては吹奏楽 曲と管弦楽曲 両方の部門で入選をしたという経歴からも優秀な作曲家であったことがわかる。映画音楽、オペラなども残しているが、教育用ピアノ曲 にピアノ塾をしていたことから早くから取り組んだことでも知られている。ピアノ曲 として安倍盛が書いた「輝光」という曲を紹介しようと思う。

輝光/安倍盛

VIDEO www.youtube.com

ドイツ・ロマン派的色合いに包まれた美しい作品だが、作風の差を語る段階にはないことがよくお分かりいただけるのではないだろうか。なお安倍盛の肖像については、筆者も色々探したがいまだ見つかっておらず、ご存じの方がいらしたらご教授いただけたら幸いである。なお安倍盛は1955年に49歳で亡くなっている。

では本稿の主たる部分、普段と全く違う作風で書く作家を紹介してみようと思う。

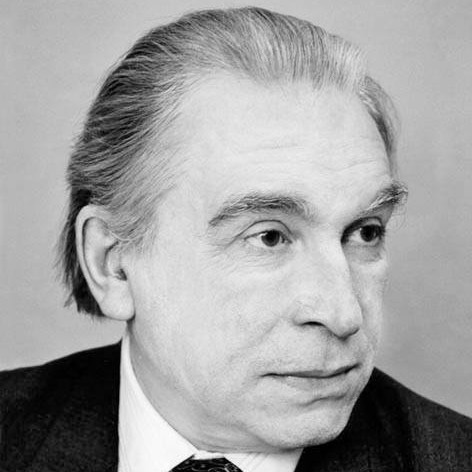

篠原眞 (1931-2014)

篠原眞

※Facebook より引用

先日飛び込んできた訃報に驚かれた方も多いと思うが、篠原眞 は典型的に普段の作風とこどものための作品の作風が異なるタイプの作曲家である。東京藝術大学 に入り、作曲は池内友次郎に師事している。しかしその芸大も中退しフランスに渡り、トニー・オーバンについて学び、ついにはオリヴィエ・メシアン にも師事することとになる。そのメシアン のすすめでドイツに渡ってベルント・アロイス・ツィンマーマン に、さらに電子音楽 をケーニヒに称賛され、シュトックハウゼン のアシスタントを務めるに至った。

Brevities for piano/篠原眞

VIDEO www.youtube.com

どうだろう。最晩年作のピアノ曲 集で24の断片的な音楽からなっている。非常にパラメータ演算的音楽であり、その音楽自体の美しさよりも、制作される過程にこそ音楽の本義をおいたと言える作風であると言えるだろう。

連弾のための組曲 「五つの風景」より第1曲/篠原眞

VIDEO www.youtube.com

美しさと、日本、フランス、ドイツの全てで学んだ作者の語彙の豊富さが感じられるなんとも優雅な曲ではないだろうか。このように平易な曲では日本情緒を漂わせた中に、実に美しい和音選択をするタイプの作風を採用していることがわかる。まったく普段のシリアスさとは対極といってもよいが、どちらの楽曲も音楽の楽しみを違った面から眺めているともいえ、平易な曲だからといって安易に書かれては居ないことがわかる。基礎力の充実というのはこういったことを可能にするのかと唸らされるのである。

森山智宏(1977-)

森山智宏

※桐朋学園大学 より引用

ピアノ曲 やNHK コンクールなどでも人気を獲得している森山智宏の例を紹介したい。桐朋学園大学 に入学、北爪道夫、飯沼信義 、鈴木輝昭、間宮芳生 に師事している。PTNAとも近い間柄であったことも影響してか、こどものためのピアノ曲 は人気で出版も多い。現在は母校にて後進の指導にもあたっており、実はわたしは在学時代の森山さんをよく見かけていたし、その作品の試演にも立ち会ったことがある。当時は打楽器への関心が深く、マルチパーカッション3人のためのアンサンブルは鍵盤楽器 を息で吹くなどの奏法が印象的ですごい才能だと思っていた。吹奏楽 作品「Flash 」を聴いてみよう。

吹奏楽 のための「Flash 」/森山智宏

VIDEO www.youtube.com

非常に多言語な作曲家であることが一聴にしてわかる。また昔の想い出通り打楽器をかなり使いこなしている作曲家であることもはっきり伝わる。一方でPopの言語も多用されるという一面も垣間見られ、シリアスでも平易でもない独特の作風を打ち出しているように感じる。吹奏楽 作品としてのかかれ方も面白く、この方面で変に出版社の言いなりになってこの世界観を壊してほしくないと切に願ってしまう。

さてこどものための作品を続けて聴いてみよう。大人気曲を選んだ。

雨の日のダンス/森山智宏

VIDEO www.youtube.com

1分に満たない作品だが、素朴さと懐かしさが雨というタイトルの中に感傷的なムードを醸し出している。しかしこれは弾きやすく、小さな子でも聴き映えのする演奏が可能という意味以外に、何かしらの大きな示唆はあるのだろうか。良い曲ではあるが普段の作風とは全く違うし、教育的な面から見たときに一定の価値は理解できるものの、もう少し攻めても良かったようにも思う。もしかすると出版社から委嘱にあたっての条件が付けられたのかもしれない。委嘱に応えるのは作曲家の責務の一つであるのは間違いがない。しかしそれと作風との接点をよく考えることは作曲家としての義務だと私は考える。この曲には将来このジャンルがいまの吹奏楽 界のように出版社の言いなりになることで、すっかり文化的価値を失うという像が見え隠れしてならない。

2.普段の作風を変形させるだけでどちらにも対応できる

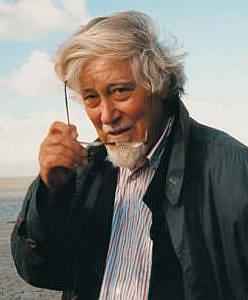

湯山昭 (1932-)

湯山昭

※JASRAC より引用

こどものためのピアノ曲 のジャンルで本邦の最巨人の一人といえば、湯山昭 の名前が上がるだろう。東京藝術大学 に進んで池内友次郎に師事した。その後は早くから児童音楽分野に積極的に参加、また童謡や合唱作品もとても多い。しかし一方でピアノ・ソナタ やマリンバ とアルト・サクソフォーンのためのディヴェルティメントでは一転、揺らめくフランス和声とエロティシズムをもつ作風を展開している。このため湯山についても普段の作風と芸術作品で作風を分けているという印象があったが、よく読み込んでみるとそんなことはなく一つ作風に混ぜるエリクチュールを変化させ多様性を持たせているだけで、本質的な部分は何一つ変わっていないということが分かる。あまり多く聴くことはないかもしれないが、まずは芸術作品の代表作といえるピアノ・ソナタ を聴いてみよう。

ピアノ・ソナタ /湯山昭

VIDEO www.youtube.com

フランス近代和声と転移音を多く含む実に豊かで感傷的な作風だ。日本的要素を大切にしていることも聴き取れるので、幽玄な雰囲気とでも言おうか。そして影響されやすいムードの根幹はやはりフランス和声によってなされるラヴェル 的響きの世界であり、これはエロスに直結していると言える。なんと素晴らしいピアノソナタ だろうか。本邦のソナタ のなかでも極めて傑作といえるだろう。

ピアノ曲 集「お菓子の世界」/湯山昭

VIDEO www.youtube.com

三善晃 (1933-2013)

三善晃

※全音楽譜出版社 より引用

このジャンルにおける本邦の巨人のもう一人はこのブログでも頻出の作曲家、三善晃 である。好き嫌いは別にしてこのことに異論のある人は居ないだろう。三善晃 の経歴は今更紹介する必要もないが、1933年に東京に生まれ自由学園 にて英才教育を受け、平井康三郎、池内友次郎に作曲を師事する。その後東京大学 仏文科に入学し、在学中にフランスに留学し、パリ国立高等音楽院 でアンリ・シャラン等に師事するも中退。帰国後東大を卒業すると、一気に音楽界で活躍していくことになる。あらゆるジャンルに作品を書き、特にピアノにおいてはミヨシメソードを確立し、これに基づくピアノ教育の根幹を築き上げた。更に合唱の分野ではそれまでの書き方を根本から変える驚異的な難易度の音楽と、自身の詩の読解力の高さを背景として名曲を生み出し続けた。また反戦 平和の思想から、オーケストラ曲も多くの重要な作品を残しており、我が国を代表する作曲のレジェンドとなった。惜しまれつつ2013年にこの世を去るが、その功績は未だに色褪せるどころか、この人を超えるような作曲家はその後殆ど出ていないと言っても過言ではない。ソナタ 」を聴いてみよう。

ピアノ・ソナタ /三善晃

VIDEO www.youtube.com

アンリ・デュティユーに私淑していたことが有名だが、このピアノ曲 はまるでデュティユーのピアノソナタ と双子なのかというほどに強く影響を受けている。響きの指向は同じなのだが、作曲法には大きな違いがある。おそらく独自に研究してデュティユー自身の作曲法ではない方法論でその世界に迫る技術にたどり着いたのだろうと思う。ソナタ は日本のソナタ の大傑作として再演例も多くよく知られた作品であるが、曲の終わり方を聴けば調性音楽の拡張によるものと分かるだろう。三善晃 という存在は実験時代の技術を採用はするものの、自らの音楽の根幹はフランス的和声の世界にあると拘っていた事は明らかだろうと思う。また戦争経験者としての死生観はとても重く、曲との距離のとり方を誤ると人間の匂いが強くなり、曲に跳ね返されてしまうこともしばしばである。それ故にその解釈と演奏には常に極めて高い知性を要求され、まさにそのハードルを超えることが芸術であると言ってくるようでもある。残念ながらとくにこどものための音楽ではその点の指導ができる先生が多くないため、最も重要な解釈論に踏み込めている例はあまり聴けないのが残念なところだ。ミヨシメソードはこういった指導者のレベルの底上げを狙ったものだったのかもしれないとすら思ってしまう。

こどものピアノ小品集「海の日記帳」から「波のアラベスク 」/三善晃

VIDEO www.youtube.com

なんと美しいハーモニーと感傷的なメロディラインだろうか。和声はフランス近代和声の特徴であるズレ和音が多用され、メロディも多くの転位音を含んでいる。このことから実際にこの曲を解釈するときには高度な和声法の知識が必要だし、また標題音楽 として海のどのような状況をアラベスク としたのかという問いかけに答えを出す必要がある。街のピアノ教室の先生によく見られるのだが、ただ楽譜を弾くことばかり教え、解釈は「自分の思い込みの押し付け」に終止してしまうことの危険性を教えてくれる傑作である。アラベスク とはなにか?和声分析は出来ているか?その和声はどうして選ばれたのか?なぜ海を題材にしたのか?さあすべての問に確固たる答えを出して見て欲しい。それが出来なければ作品に命が与えられない恐れすらある。三善晃 という人物の眼差しの先になにがあったかを考えもしない人が多いのは嘆かわしい。技術はメソードで。その併用曲集では解釈をという明確な指針にすら気が付かないのではあまりにも悲しいではないか。そしてここでも湯山昭 と同じく、自身の作風が一歩も揺らがず、言語のレベルを変えるだけでどちらの世界にも対応していることが分かる。巨匠というのは理由なく巨匠になることはないのだ。

もう一つこのスタイルでの金字塔を上げたい。

田中カレン(1961-)

田中カレン

※Wikipedia より引用湯山昭 に師事している。そのご青山学院大学 に進んだが、これを中退し桐朋学園大学 に入って三善晃 に師事している。なるほど経歴を見たら上記両巨匠のハイブリッドではないか。その後パリに留学しIRCAMでスペクトル音楽の研究を行うようになり、トリスタン・ミュライユに師事、さらにイタリアに渡ってルチアーノ・ベリオ にも師事した。すごい経歴であるが、ちゃんとハイブリッドの系譜を引き継いでおり、こどものためのピアノ作品にも力を入れている。芸術作品における彼女の作風は時代とともに大きな変遷を遂げているが、倍音 操作への美しさは比類のないものであり、このことが教育、劇伴ジャンルでの成功の基礎ともなっているのではないかと思う。

Crystalline II/田中カレン

VIDEO www.youtube.com

冒頭に提示されるBbに対してスペクトル的な音型が乗せられると、きらめきの強い倍音 が立ち上がる。様々な変容をしながらこの響きが変容していくさまは、いわゆる現代曲が嫌いな層も美しさを感じるに十分であろう。ピアノ曲 の傑作と言っていいだろう。ピアノ曲 における新たな傑作を聴いてみよう。

こどものためのピアノ曲 集「星のどうぶつたち」より/田中カレン

VIDEO www.youtube.com

私は特に冒頭曲の「星のうたI」に殊の外感動させられた。この曲はソ・ドという二音だけの伴奏によって出来ているのにもかかわらず核も芳醇な響きになぜなるのだろうか。この曲集では他の楽章でもこの現象が多く見られる。これ実はスペクトルの技術を習得していたからの発想であり、倍音 の美しさを中心に構成され、旋法と倍音 の中に揺らぐ光を「星」と捉えているのだ。通常の調性音楽も多く含む曲集だが、田中カレンは劇伴でも素晴らしい仕事を多く書いていることから、作風変遷と児童曲のあいだに乖離はないと考えて差し支えないだろう。

3.普段の作風以外書く気がない 表現者 であり続けるという強いこだわりと思想を持っている作曲家に見られるものである。それが故に作品における芸術性は非常に高いのだが、難易度設定などおかまいなしという物もあって、内容も難解で現場を困らせることも多いだろう。しかし先程の光でも再三再四申し上げているとおり、子供の能力や子供の世界を大人が限定してはいけないのだ。枠を与えるという行為が必要なこともあるが、こと感性についてははじめから先生を凌駕している子供も多くいるし、それを陳腐な単一言語の世界に叩き込むことなど許されてはいけない。技術指導と感性、解釈の指導は待った似て非なるものであり、それを同じ平面でしか語れないようでは、本来は指導の資格などないのだ。とはいえ、ちょっと驚くほどに厳しいスタイルを打ち出している作曲家もおり、子供がその作品に挑むリスクというものも生じさせている点は否めない。

八村義夫 (1938-1985)

八村義夫

※Facebook より引用

八村義夫 は極めて寡作で、自身の狂気と美学に強いこだわりを持った作曲家である。桐朋学園大学 の音楽教室 に入って柴田南雄 、入野義朗らから英才教育を施され、中学になると松本民之助にも師事するようになる。そして東京藝術大学 に進み島岡譲に師事、在学中から傑作を発表するもあとで本人が破棄するなどして、自作品に対する強いこだわりを見せ始める。

錯乱の論理/八村義夫

VIDEO www.youtube.com

ピアノ協奏曲のスタイルで書かれた作品で、8分ほどの短さだが、恐ろしく凝縮した内容を持っており、論理と名がついて入るもののむしろ本人の感性の追求に力点をおいた作品である。

彼岸花 の幻想/八村義夫

VIDEO www.youtube.com

えっ!という声が聞こえるのは仕方ない。これを弾きこなせる子供がいるのか私にはいささか疑問である。ちょっとどうなっているか楽譜の一部をお目にかけよう。

彼岸花 の幻想よ一部(春秋社刊)

うーむおよそこども向けなどということは頭の片隅にも置かれていなそうである。そして自作についてあまり多くを語らない作者であったが、この曲については「少年のときに感じた不安のようなもの」を表現したと言っている。少年のときに感じる不安など、明日のテストのことから、虫歯が痛いとか、好きな子ができたけど恥ずかしいとかそんなものであろう。しかし八村のそれは全く違い、明らかにタイトルからし て「死」を意識していることが分かる。幼くして英才教育の中で育ちながら、常に「死」の恐怖に苛まされるという心の不安定さは、彼がその後酒に救いを求めたことと関係がないわけがない。

さすがにこんなストロングス タイルは他に居ないだろうと思ったあなた、まだ2人紹介しますよ。

田中聰(1956-)

田中聰

※音楽之友社 刊行物より引用

ここまでの作曲家の中では少し馴染みが薄いかもしれないが、田中聰もまたこどものための作品に於いても独自の作風を貫いている。助川敏弥 、永冨正之に師事し、東京音楽大学 に進学。進学後は浦田健次郎、湯浅譲二 、池辺晋一郎 に師事した。作風は湯浅譲二 の影響を最も感じるもので、数学的な処理、音列演算などを基礎としたものながら、音楽性は静謐なもので、派手な音響を好まないように感じる。そして代表作である管弦楽曲 の「沈黙の時」でみられる手法をピアノ曲 でも貫いており、これが児童作品にもそのまま使われている。ピアノ曲 を聴いてみよう。

The Afterworld/田中聰

VIDEO www.youtube.com

非常に静謐で、音階要素をオクターブクラスに散りばめたような上下動の大きい楽曲である。一聴ではあまりその構造に耳が行きにくいが、細かい音かの違いなど極めて構造的にもしっかりとした数学性を感じるものであり、その理路整然とした姿勢が楽曲の崩壊を起こさない理由となっているように思う。他の曲も一貫した姿勢が見られ、沈黙の作曲家と呼ぶにふさわしい独特の世界観を持っている。たしかに激しく動き回る作風ではないからこどもにも弾ける作風かもしれないが、難解な内容に聴こえる作品をそのままこどもの世界に持ち込むのは相当に主張のある行為だと思う。

ユークリッド の散歩道/田中聰

VIDEO www.youtube.com

無限音階による単純な処理との説明がなされているが、先程の曲と何ら変わらない作者の作風そのものの曲である。ユークリッド という言葉をタイトルに入れている点においても数学への造詣を感じるわけだが、この散発的で静謐な空間美をこどもが演奏するとなると大変そうだ。こどもはやはり禁欲的な作品に挑むほうが難しく感じるだろうし、これも先程の八村の例のように、沢山いる普通の子よりも、ちょっと変わった感性をもった子に刺さるかもしれない。数理的という意味で、その才能のある子に研究を進めてみる題材としても面白いかもしれないが、やはりこれにも音楽教育上のリスクは伴いそうである。

さて若い作曲家による例をもう一つ紹介しようと思う。

山根明 季子(1982-)

山根明 季子

※作曲者公式ページより引用

山根明 季子は全く独自で、非常に個人的な言語を持ってポストモダン の作曲界に現れた天才である。芸術大学 に学び、ドイツに渡り、ブレーメン 芸術大学 にてヨンギー・パクパーンに師事している。国内においては澤田博、松本日之春、前田守一、中村典子、川島素晴 に師事、一時川島とは婚姻関係にあった。芥川賞 を含む多くの受賞歴があるが、連作となった「水玉コレクションNo.1」で日本音楽コンクール1位および増沢賞を受賞したときには、一大センセーションと言っていい衝撃を巻き起こした。kawaii をいう感覚を芸術の領域で展開し、全くオリジナルな音楽を作り出した。その後も同門の梅本佑利らと活動をともにするなどして、ゲームセンターの環境音を構成した作品なども発表さらに独自性に磨きをかけている。

イルミネイテッド・ベイビー/山根明 季子

VIDEO www.youtube.com

ショット社から出版されたこの作品は、塊となって響く無作為な和音的なもと、変移しながら続く音階で構成されている。そこには単一リズムの連続、突然の休止という彼女を形作る要素がしっかり現れて来る。ごく普通の三和音も沢山出現するが、そこには機能和声的意味は求められておらず、本人の感性のままに配置されている。更にいびつになりながら加速する音階による要素はタイトルから察するに、自身が母になったことによって、こどもを見る眼差しとそこから得られたインスピレーションによるものと思われる。子どもの動き回る軌跡、物にぶつかる様、衝動性などが音から聴こえてくる気がする。実に「可愛い」曲だと感じる。

ロボットライド/山根明 季子

VIDEO www.youtube.com

こちらはこどものために書かれた短いピアノ曲 「ロボットライド」である。全く変わらない作風が逆に大人の作った子供の世界ではなく、そのままこどもの世界を映し出しているようにすら感じる。これは本人の作風の原点はすでに少女時代には確立していたのだろうことを想像させられる。RMC でもう少しまともな打ち込み音源として紹介しようと思う。非常にユニークな音選びでこれを弾くこどもは自分の普段の世界との共感を強く感じることが出来ると思う。素晴らしい作品だ。

吹奏楽 界の様になってしまう危惧も強く、このジャンルにおける迎合を作曲家に押し付け始めていると感じる風潮には強く抗議しておきたい。千尋 などといった名前が挙がってくるのだが、その中の代表ということで春畑セロリさんの作品を紹介したい。

春畑セロリ(1955-)

春畑セロリ

※全音楽譜出版社 より引用

春畑セロリはもちろんペンネ ームで、ピアノ奏者として活動するときは本名を用いているようだ。しかし作曲家として作品を書く際にそのことを隠しているわけではないが、積極的に言っていないという意思を考え、ここでは本名については伏せておこうと思う。東京藝術大学 に進んで学んでいる。あまり多くのプロフィールを公開しておらず、それに倣う形でここも簡単な内容にとどめておこうと思う。普段の作風については、シリアス作品を発表していないのでわからないが、おそらくそういった音楽も書けるのだろうが、あえてこどものためのピアノ曲 やそれに準ずる音楽に特化しているのだろう。そして大人が決めた子供の世界ではなく、本当に子供の側に立った姿勢でこのジャンルに音楽を書きまくっている。ニュータイプ で、音楽はPopsの言語を自由に取り入れつつ、楽しみに重点を置いた作風をとっている。

ポポリラ・ポポトリンカの約束(ダイジェスト)/春畑セロリ

VIDEO www.youtube.com

言語豊富、そしてピアノに楽しもうという姿勢が本当に全面に出ているような気がする。確かにやや軽いかもしれない。しかしこれが現代だと言われればそうかも知れない。ちゃんとハーモニーも凝ってる曲もあって解釈の余地がまったくないような曲ではないし、むしろめちゃくちゃに弾いても作者は喜んでくれそうだ。なるほどこういう目線があったか。これは本当にこどもを知らないと生み出せなかったかもしれない。もう少し攻めた曲も欲しいという部分はあるかもしれないが、今受け入れられている曲を真正面から考えられるだけこのジャンルはまだ腐っていないと分かるのではないだろうか。

youtube チャンネル「音楽ガチ分析チャンネル」 に出演して色々話す予定である。

音楽ガチ分析チャンネル

www.youtube.com

そしてそこでは冨田くんの書いた全く新しい姿勢のピアノ小曲集「海の窓辺にて」が合同会社 Bridge Score社さんから出版されることが発表される予定である。

合同会社 Bridge Score

bridge-score.com

せっかくなのでここで彼の書いたピアノ小品集と彼の略歴についても触れておこうと思う。

冨田悠暉(1998-)

冨田悠暉

※作曲者公式ページより引用

1998年愛知県生まれ。その後吹奏楽 部を経験すると同時に独学で作曲の研究を始め自作品を発表し始めるが、独学の行き詰まりから筆者(榊山大亮)に師事するようになる。専門的な技術の習得をするとジャンルを超えた活動を展開、また独自にロクリア旋法を研究し掘り下げ開発したTLT理論を武器に、様々なジャンルの作品を発表し、名古屋作曲の会初代会長として発表の場作りも行い、近年はYoutuberとしても成功を収めている。彼の芸術的眼差しは音楽にとどまることなく、小節や詩歌にも及び、その才能の広さは在野出身のレッテルはねのけるに十分なものである。

ピアノ小品集「夜の浜辺にて」より第28番「夜の窓辺で 見たものは」/冨田悠暉

VIDEO www.youtube.com

これが今回出版される運びとなった冨田くんのピアノ小品集の一曲である。独自研究 で生み出されたTLT理論を全編にわたり用いた楽曲は、影響されやすく感傷的な世界観をたたえた独自の音世界である。旋法性といっても従来の解釈とは全く違うアプローとがなされており、これにより水彩画の色彩のような淡さを特徴とする彼の作風に実に鋭い感性を思わせるサブタイトルがぴったりである。勢い難易度は従来の機能和声をベースとしないことから、慣れに頼れず不釣り合いに上がってしまうといううらみがあるものの、その世界観は多くの世代の感性を刺激するに違いない。ピアノ曲 というジャンルを書いた彼も、分類すると2番の「普段の作風を変形させるだけでどちらにも対応できる」 タイプと言っていいだろう。この若さでその境地に達していることからも、彼の才能の高さが分かると言えるだろう。

そんなわけで彼のチャンネルにお邪魔することになったが、私は今回は音楽研究家、そしてRMC チャンネルの管理人としての出演である。ちなみにRMC チャンネルはRere Music Collectionsの略で、日の目を見ない名曲や演奏歴の少ない作品を打ち込みを用いて音源化し、少しでも世の中に紹介しようと立ち上げた弱小チャンネルである。

RMC チャンネル

www.youtube.com

当日の生放送内ではYoutube の制約、著作権法 上の問題でブログのように簡単に楽曲を紹介できないが、当日弾いてみるなどして色々また違った例も紹介したいと思っているので、ぜひぜひご覧いただきたく思います。私自身もこのジャンルの研究成果を活かして、一作こどものためのピアノ曲 集を書いてみたい。生放送では皆様の意見も読ませていただきながら、楽しくトーク していきたいと思っているので、下のリンクから通知を入れてお待ちいただければ幸いである。

【たまには音楽談義】子ども向けピアノ作品に見るアート性(音楽ガチ分析チャンネル)

VIDEO www.youtube.com