我々作曲家にはふとした瞬間にやってくる依頼がある。

それは「子供のためのピアノ曲」というやつだ。

事実私も数曲この手のご依頼を受けたことがあるのだが、よくこのジャンルについて考えると、案外難しいものであることが分かる。

-え?簡単に弾ければいいだけじゃん?

-オクターブ届かないから音域に注意するだけでしょ?

-調性音楽で書くだけでしょ?

-可愛いタイトルにしたほうがいいよね

たしかにそのとおりである。しかしそのとおりでもない。

まず「簡単に弾ける」というのは、どのくらいのグレードを対象にしているかによって意味合いが変わってくる。

子供でもすでにショパンを弾くような子にとって、ドレミだけで構成された曲など簡単すぎて弾くわけがない。

反対に今触り始めたばかりの子にツェルニーの中盤ぐらいの難度の曲を与えても弾けるわけがない。

同様にオクターブについても幼児ならそうかもしれない。

しかし小学校も高学年になってくれば結構届く子も増えてくる。

それより前に演奏レベルが上って、オクターブはアルペジオで弾くことを覚えている子もいる。

タイトルに関しては、たしかに対象の子たちの関心を持ちやすいもののほうが良い。

しかしそれも「ちゅーりっぷ」とかでは中学校1年生くらいになって関心を持つだろうか。

逆に「ほのかな恋」とかにしても幼稚園の子ではちょっと踏み込み過ぎかもしれない。

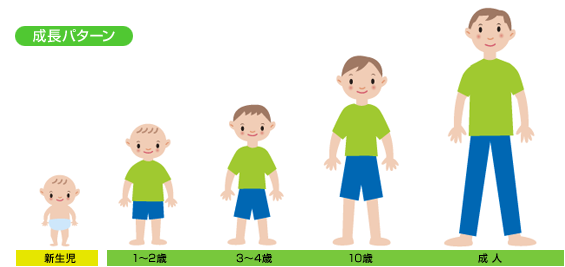

というように「子供のための」という言葉の中にはその急速な成長に応じた幅広い設定が求められるため、一概にこういうものだと定義しづらいのだ。

しかし問題は、実はそこだけではない。

自身の作風と、求められている楽曲の間の乖離こそが最大の問題である。

そしてそれは、子供をただの未発達な存在と見るか、素直な直感に優れたアーティストとしてみるかとも関係してくる。

前者としてみれば、案外失礼なものだし、後者として期待しすぎると重荷にもなる。

加えて指導者の力量もまた大きく問われるのである。

こんなに多用な背景があるジャンルを私は他に知らない。

そしてそれを多くの人は「作曲のプロにとっては造作もない簡単のこと」と勘違いしていることがまま見受けられるから怖いのだ。

そこで今日はそんな問題を多くの作曲家がどのように対処しているか、特に日本の作曲家に絞ってみてみたいと思う。

1.子供用と普段と作風を切り分けてしまえ!

すぐに思いつくのはこのパターンである。

子供用にはそれ専用のわかりやすい曲を書き、一方で普段の芸術作品は難解を極めるというパターンは、やはり黄金パターンであって多くの作曲家に見られるものである。

以下、少し例を見てみよう。

水野修孝(1934-)

東京藝術大学で柴田南雄、長谷川良夫、小泉文夫に師事し、即興を主とする音楽からジャズを経て、実験音楽などを通じた結果、非常に独特な折衷様式へ到達した作曲家である。

<普段の作品>

ピアノのための「仮象」

<子供向けの作品>

ピアノ連弾組曲「ミューズの詩」より1,4,5

なるほど硬派な響きを中心とした前衛語法に対して、子供向けの作品では自身が得意なジャズを取り入れた楽しい音楽が書かれいている。

水野は自身の多彩な作風を入れ替え、組み換えその都度そのシーンに合う音楽を紡いでいるとも言えるかもしれない。

佐藤眞(1938-)

言わずとしれた合唱の大家である佐藤は、東京芸術大学で下總皖一に師事している。

非常に手が大きいことでも知られ、ピアノ曲にしてもピアノ伴奏にしても結構多くの和音を用いた分厚さがあるのはそんな特徴から来るものかもしれない。

一般的には「大地讃頌」の作曲者と知られており、シャープな面についてはあまり知られていないが、以下聴き比べてみよう。

<普段の作品>

ピアノ・ソナタ

<子供向けの作品>※童謡

はしるのだいすき

音源選びには苦心したが、ピアノ・ソナタは私の展開する「忘れられた音楽」で作った音源を参照した。

調性は放棄していないものの、極めてシャープでゴリゴリとした音響が聴かれ、大地讃頌の作曲家とは思えない一方、子供向けの童謡ではとてもチャーミングでありながら、洒落たハーモニーで終わらせるなど、子供を楽しませる工夫も感じられる。

非常に2つの作風が乖離している点では、紹介する中でも随一かもしれない。

毛利蔵人(1950-1997)

毛利は元々は一般職で音大の図書館職員であったが、そこで三善晃に師事する知遇を得て才能を開花、その後は武満徹の助手や、芥川也寸志との共作など非常に恵まれた環境で音楽を吸収し将来を嘱望された。

しかしその矢先胃がんに侵され46歳で早逝してしまった天才である。

<普段の作品>※アンサンブル曲

冬のために

<子供向けの作品>

3つの小品

普段の作品はピアノの作品の音源が見つからなかったので、アンサンブル曲を取り上げたが、静謐と激動のなかにリリシズムを立ち上げる語法で、武満徹の影響も感じられる。

子供向けの作品はやはり私の「忘れられた音楽」で音源化した作品を紹介したが、これはフランス風の瀟洒な響きで、三善晃の系統を感じるものだ。

なるほど多彩な音楽を吸収した毛利ならではの語彙チョイスと言えるだろう。

なるほどたしかにこれなら、作曲は調性的な作品を書くときと、無調の作品を書くときで作風を切り分けることが可能で、その分作曲家としての懐広さも広がる。

しかし、そうではなく単に「子供だから」という理由だけで、作風を曲げ、単に「手抜きとして」簡単な作品を書いているとしたら、それは大問題である。

名前は挙げないが、吹奏楽作曲家や若手現代作曲家にはそういった例も垣間見られ、メーカーの商業主義に操られる芸術家のあるまじき醜態と断じなければならないだろう。

2.そもそもの作曲スタイルが分かりやすい

これはそもそも軸心が童謡や児童合唱、あるいは教育的作品におかれている作曲家に多い。

もともと難解な曲を書こうという意図があまりないケースである。

湯山昭(1932-)

子供向けの作品と言って湯山の名前を知らない人はいないと言うぐらいに、このジャンルでは大家だと認識されており作品数も非常に多い。

湯山は東京芸術大学で池内友次郎に師事、はじめはかなりモダンな作風であったが児童音楽の分野に軸心をおき、多くの童謡なども手掛けている。

<普段の作品>

ピアノ・ソナタ

<子供向けの作品>

ピアノ曲集「お菓子の世界」

湯山の場合、普段の作風が子供向けの方とも言えるだけに、ピアノ・ソナタは異質な方かもしれない。

たしかにソナタの方は勢い晦渋な響きもあるが、普段の湯山の語法の延長線であり、難易度の設定と構成法の差異はあれど、乖離は見られないといえる。

大中恩(1924-2018)

大中もまた児童音楽や童謡、歌曲の世界では知らぬ者のない大家である。

東京音楽学校(現芸大)の出身で信時潔、橋本國彦に師事、学徒出陣も経験したことがその後の作風へ影響しているのは間違いないだろう。

特に日本語の美しさを大切にした歌の分野で多くの仕事をし、わかり易い中に印象的なスパイスを加える作風は広く愛されている。

<普段の作品>

三つの小品より第3番

<子供向けの作品>

ピアノ曲集「あおいオルゴール」よりお月さまのおはなし

なるほどどちらも全く同じ語法で貫かれており、尖った部分など微塵も見せない。

前者は対位法を駆使した古典的な書き方、後者はタイトルが示すように非常にメルヘンチックな世界観である。

たしかに多くの人に愛された氏の人柄を思い起こさせる楽曲ばかりである。

原博(1933-2002)

原もまた東京芸術大学の出身で池内友次郎門下である。

この影響もあり、非常に対位法の技術に秀でており、これらを生かした音楽はモーツァルトやバッハにも通じるものがある。

フランス留学を経験し、デュティユーにも師事しているが、厳しい作風は限定的な作品にしか見られない。

<普段の作風>

ピアノ・ソナタ第1番~第4番

<子供向けの作品>

組曲第4番より子守歌

ピアノソナタは確かに難易度や曲の厚さなどで結構重いものがあるが、それでも子供向けの作品の正当延長上にあり、古典的な作風を愛した氏の作風として全く乖離がない。

なんというか古典の作曲家が現代に生まれたらこうなるのかなと思わせるような作風である。

こういった作曲家はロマン派の延長であったり、正格に厳格に音楽を作ることを大切にしているケースが多く、その叙情性に惹かれる人も多い。

一方でシャープな現代性に惹かれる人はあまり取り扱わない作曲家ということも出来、そういう意味では棲み分けを自らしてしまっているとも言える。

3.なにが子供だ!芸術に妥協など必要がない

これは少数派ではあるが、徹底的に自己の語法を曲げず、子供だろうが大人だろうが芸術に立ち向かうことを強く強要するスタイルを持つ人もいる。

無論このスタイルはある意味で徹底的なストロングスタイルであり、演奏され難い曲を書くことになるが、芸術家の立ち振舞としては一つの憧れではある。

八村義夫(1938-1985)

八村に関してはかつて特集記事を書いたので、詳しくはそちらを参照して欲しい。

東京藝術大学で島岡譲に師事、独自の感性に基づくショッキングで痛みの強い音楽を特徴とした。

<普段の作風>

ピアノのための即興曲

<子供のための作品>

彼岸花の幻想

八村にはいくつかの子供のための曲があるが、彼岸花の幻想はその中でも驚くべき曲である。

全く普段の作風と乖離がなく、子供のための難易度設定などお構いなしといった体である。

しかし八村はその一方で、この曲に少年時代の不安感をモチーフにしたというように、ある意味子供に対して感じさせようとした点がそもそも異なるのだろうと思う。

入野義朗(1921-1980)

入野は日本における十二音技法の祖ともいわれ、その作風は当時のモダニズムを全身にまとったものである。

また彼は元々東京帝国大学(現東大)の出身で、作曲は諸井三郎に師事した以外は基本独学であったようだ。

<普段の作風>

三つのピアノ曲

<子供向けの作品>

四つの小曲より十二の音で

確かに難易度設定こそ違うが、子供用の作品でも全く臆することなく十二音技法を用いている。

これらの作品に触れた子供は当時どう感じたのか非常に気になるところだが、今の耳からするとかえってユニークで楽しそうだなと思えるのが面白い。

4.超越的な世界に進んだもの

そして最も驚くべきスタイルが、一つの作曲家の作風自体が難度や進度に柔軟に対応し、かつ芸術性を微塵も失わないというスタイルがある。

私はこれこそが最も至高のスタイルであろうと確信するものだが、これはおいそれと到達できるものではない。

三善晃(1933-2013)

三善はある意味で真の天才とも言える。幼少期から平井康三郎、池内友次郎に師事し、東大仏文科に入りパリに留学。

その後はデュティユーに私淑しその語法を我がものとすると、ありとあらゆるジャンルの音楽にその才能を発揮して、日本の音楽史を塗り替えてきた。

<普段の作風>

ピアノ・ソナタ

<子供のための作品>

海の日記帳より波のアラベスク

全く見事なまでに同じ作風で統一されているのにも関わらず、方や極めて晦渋さを表に出した雰囲気で、圧倒的に絶対音楽的世界観を構築しているのに対し、もう一方は素晴らしい描写と和声感覚、更にはこどもの表現力を馬鹿にしない姿勢を強く感じる。

三善は三善メソードというピアノのグレード別メソードを確立していることから、教育的にも優れた人物であった。

そのことが全く同じ語法においてすべてのジャンルの曲を書きこなすという類まれな境地にいざなったのだろうと言える。

田中カレン(1961-)

田中カレンは湯山昭に師事した後、桐朋学園大学で三善晃に師事、その後フランスのIRCAMで学びトリスタン・ミュライユに師事していわゆるスペクトルの作曲法を身に着けた。

しかし作品群には師に倣ったのか、こどもの作品がとても多いのが特徴で、またその美しさも話題になっている。

<普段の作品>

テクノ・エチュード

<子供向けの作品>

星のどうぶつたちより

なるほど、同じ作風の延長線上両者があることは明白である。

明らかに難易度は違うが、これほどまでに純粋なこどものための音楽を書く人は稀であろう。

そしてその響きは自然倍音列から生み出されるものが多く、彼女のスペクトルの経験がしっかり行きている点も見逃せない。

武満徹(1930-1996)

最早何度も登場している武満について今更語ることはないが、現代日本を代表するレジェンドであり、その独特の語法から生み出されるサウンドは、柔らかさと愛に包まれている。

武満は清瀬保二に少し師事した以外はほぼ独学で作曲を学び、アカデミズムを拒否し純粋に音楽のあり方を模索した。

<普段の作品>

雨の樹 素描

<子供向けの作品>

こどものためのピアノ小品より雲

たしかにどちらも一度聞いただけで武満と分かる音楽であるし、子供向けの音楽にあってはこどもに寄り添う優しい眼差しすら感じられるだけでなく、何となく自分の少年時代の面影が曲に映し出されているようにも感じる。

彼らの作品を聴けば、すぐに誰の曲かわかるスタイルがあり、当然大曲であればそのスタイルを濃くし、子供向けなら軽く薄めてみせるだけで、その表現の世界のレベルを落とそうなどととは全く感じない。

こどもの芸術性ということを真に理解しているとも言えるし、ある意味で指導者の力量をも試してきているとも言える点では、非常に指導者泣かせかもしれないが、熟達していないものが指導にあたる怖さを浮き彫りにしてくれるという面においても意味が大きい。

これらは今やピアノの世界においての出来事ではない。

合唱曲、吹奏楽といったアマチュアが触る機会の多いジャンルでは、多く見受けられる現象になってきている。

しかもそれぞれが全く良い形ではなく、1.の項で危惧したようなメーカー主導の中身のない商業主義への迎合に満ちている点は、日本の音楽文化のレベルを大幅に下げることをこれ以上なく助長してしまっていると言わざるを得ない。

長ったらしいサブタイトルと、いかにも中身有りげな伝説を表題に取り上げながら、若者の短絡性に目をつけ忖度するようなことでは、作曲家自身も大したものにはならず、それを演奏したものにも大きな芸術性は身につかない。

子供のための音楽に見られる、いびつな劣化は今やメディアや企業によって商業モデル化されたことにより、その頻度や量を日に日に増している。

そんな中で吹奏楽の課題曲に、作風を曲げずに「発注側の注文」をこなして見せた西村朗先生などの姿勢はやはり光り輝いていると言える。

芸術家たるもの、それを求める者に対しても「芸術家たれ」と返せるようでなければならない。

そのために日々修練し、脇目もふらずに研究をすべきだろうし、また商業主義、迎合主義に一喝入れられるようでなければならないと強く思う。

それが、文化の発展に寄与するということの意味ではなかろうか。

この国の音楽界で仕事をするという意味を知っていたとしても、その中で抗うことをやめてしまっては、人間として、芸術家として生まれた意味がないというものである。