時は2023年、コロナ禍が長引き巷にはこれらの対策に疑問を唱える「我慢のできなくなった民」が出現し始め、くちぐちに聴くも虚しい「陰謀論」を言い出していた。

私は基礎疾患者、そして科学の純然たる信奉者としてコロナ対策へのマスクの有効性、消毒の有効性、そしてワクチンの効果を疑わないのだが、こういう意見が揶揄され始めていたのである。もっとも2025年となれば、その揶揄さえも一般化し始め、ノーマスクは当たり前になりつつあり、当時抑え込めていたインフルエンザの大流行を引き起こすにまでその「バカ」は進んでいる。

2023年という年は私にとって、悲しみと不安と怒りの年であった。環境も激変したのである。

まず前年の父の他界、そして上記のようなコロナ禍の騒動により、不安発作の症状が再発していたところに、ネット上でくだらない連中からの誹謗中傷を受けていた。しかも彼らは自分たちこそが誹謗中傷や脅しの被害者だと喚き立てる始末。これは私の怒りの導火線に火をつけた。そしてXのアカウントを鍵垢で運用しながら、彼らの情報も調査保存して、彼らが人生の底の底にある時、この導火線に着火してやろうと決めたことから始まった。(もっとも今その思いがあるかどうかは疑問だが)

そして世の中の風潮の変化の只中で、それらの怒りは多方面への怒りとなって私の中で肥大化していったのだった。結果的にこのことで全く今まで接点がなかった方々との交流が芽生えたり、お仕事につながったり、そもそもの発端であった弟子のYouTubeチャンネルはいまや、この誹謗中傷野郎どもを一息で吹き飛ばせるほどに力のあるものになったのだから、なんとも時の流れと知力というものは皮肉なものであると言えるだろうが。

ここまでに2作「コロナ禍」をテーマとした作品を発表してきた私は、こんな頃に名古屋作曲の会の第7回演奏会の作曲を抱えていた。上述のように人に対する怒り、知力なき者への強力な嫌悪、そして責任のない行動を主とする連中への殺意と言っても良いものに加え、複雑な関係であった父が他界したことへの対処しきれない思いなどが錯綜している時に、芸術の命題を考え始めたことがこの曲の背景には確実に存在している。

これらの思いを一言で言うのは当時は難しかったが、今ならはっきりと分かる。

-虚しさ

私は当時これを感情的な反応で感じ取っていたのだろうと思う。弦楽四重奏での作曲であるということは決定していたので、以下のことを創作にあたって決定した。

・コロナ禍をテーマとする締めくくりの作品

・馬鹿になった人々への怒りと嘲笑

・バカの成れの果ては、実態なき概念と化した存在なのではないかという想像上の仮定(これは山月記の李徴が虎になったことと強く関係する)

・社会分断を文化側面からテーマにする

・全面を虚しさで覆い尽くす、一種のレクイエムにする

このようなテーマを導き出せたことは、今考えれば私に中傷を浴びせかけて来た、プライドの塊と言える「バカ」の存在なくしては成立しなかったし、自分の根源的な怒りが何に対して強く向くのかということを、はっきりさせてくれたという意味で、その人達にはある種の感謝の念さえ覚えている。なるほど先人が言う通り、自分以外すべての人が教師ということだろうか。当然彼らのような「概念」に身を堕とそうとは思わないが、それでも怒りと感謝が同居する気持ちにはなっているし、そういう存在や考え方があることを知れたことは私の人生における大きな知見となったということである。

ここからが難しい、この個人的な「虚しさ」を音にすることに、理論がある意味邪魔をしてしまう。しかし現代芸術を書くときにそのコンセプトと、それを具現化するモデルの間には強く理論的なつながりがなくては成立せず、十年一日のバカバカしい調性音楽で済む本邦吹奏楽界隈のようにはいかないのは間違いない。

なぜならその作品を芸術たらしめるのは、他者の評価と歴史であり、それらに問うためにはそれなりの覚悟とフォーマットを必要とするからである。そこで今回はこの感傷的な個人的な感情というセオリーなき存在をまず肯定できるモデルを作る必要があるということが急務であった。

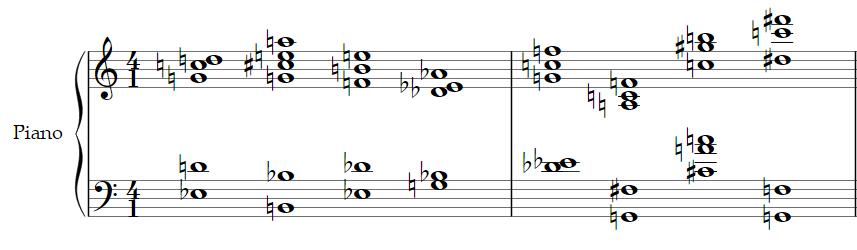

私はこの感情に寄り添い、注意深く近藤譲先生が「次の音を探る」かのような態度で、自分の感情と呼応する和音群を探し続けた。これは感覚的操作であり、逆にあらゆる理論を遠ざけて単なる音群に耳を澄ませ、自分の反応と比較するだけという作業になるように気をつけた。他者の影響も欲しくないので、夜中の家族の寝静まったときに、誰もいない部屋でじっと胸の中の音に耳を澄ましてそれを一つずつ書き取る作業を行った。実はこのときに絶対音感が極めて役に立ったことは言うまでもなく、ピアノなどを叩きながら探すとどうしても、バランスを考えたり、Fixを試みてしまうという一種の性からも離れる必要があったからである。

結果として以下の八個の音群が得られた。これを仮に「虚無の自由音群」と言うことにしよう。

しかし自己の感情だけで曲を書き切ることにはいささか抵抗もある。なぜなら、それが公知のものとなった時に幾ばくでも共感や反感を喚起しなければ歴史への提案とはなり得ないだろうと思うからだ。そこである程度多くの人がコロナ禍の影響で出現した現象に、違和感を持つものとして「文化の分断」を選んでみようと思った。

これは「コロナ前には女人禁制だった祭が、コロナで中断したことから復活する際に人手不足となり、長い間の伝統を打ち破って女人禁制を解いた」というニュースへの各人の反応と、そのニュースのコメント欄における喧々諤々のやり取りを目撃し、たしかにそれではもう「その文化は伝統たり得ない」と思ったことによる。

そこで祭の成れの果てを作ってみようと考えた。この方法にはちょうどいい先例がある。新民謡運動である。日本的なペンタトニックメロディに西洋的和声を付した作り方で、流行歌の原型となって行き、いまの演歌の源流となったものと極論すればわかりやすいだろうか、本来ある日本の伝統音楽が分断と改変を経て全く違うものになってしまったのに、今やそれらを日本の心だとか懐かしい音楽などといわれるに至った実に忌むべき日本近代音楽史上の出来事だ。

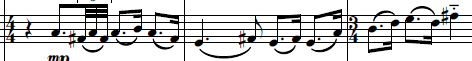

私はそれに倣って、民謡調の創作メロディーの断片を作ってみた。しかも陽音階と陰音階というニ種類の日本的なペンタトニックを用いて。

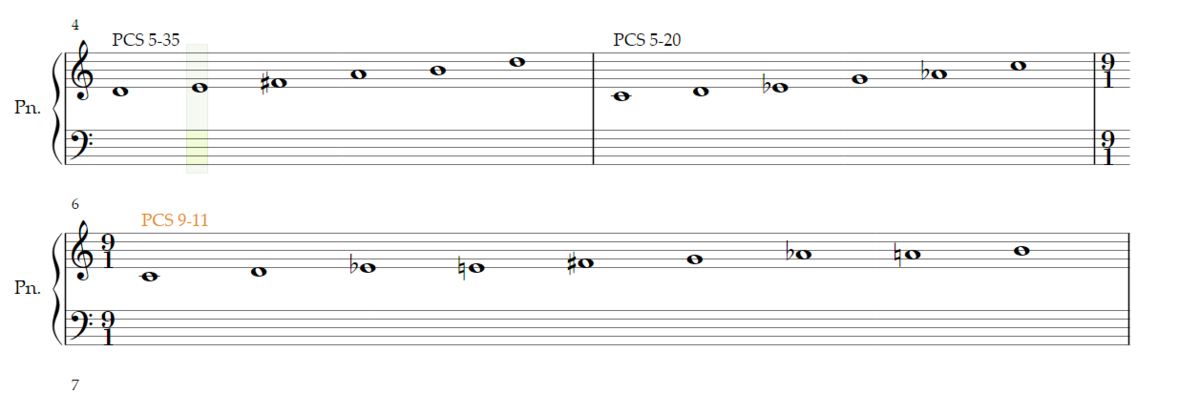

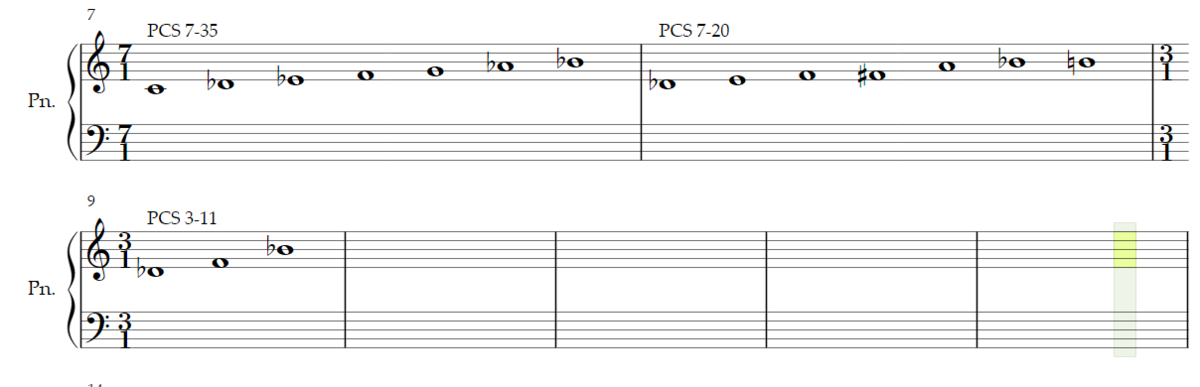

このように陽音階と陰音階はいまではまだ明確に区別されているが、分断や変質を更に繰り返し、民謡が文化ではなく単なる概念に成り果てたことにこの違いは果たし残っているかは甚だ疑問である。そこでこれらの音階と合成音階をピッチクラスセットにて検証してみる。

音階を定めればこの音階が用いなかった音による、影の音階(コンプリーメント・スケール)も同時に得られるのでこれも検証しておく。

ここに、感覚で得られた響きと、論理的プロセスと思考を結びつけることで得られた素材が出揃ってくる。あとはこれにこの曲の真の主人公である「ニンゲン」というものをどう表現するかを考えるだけである。

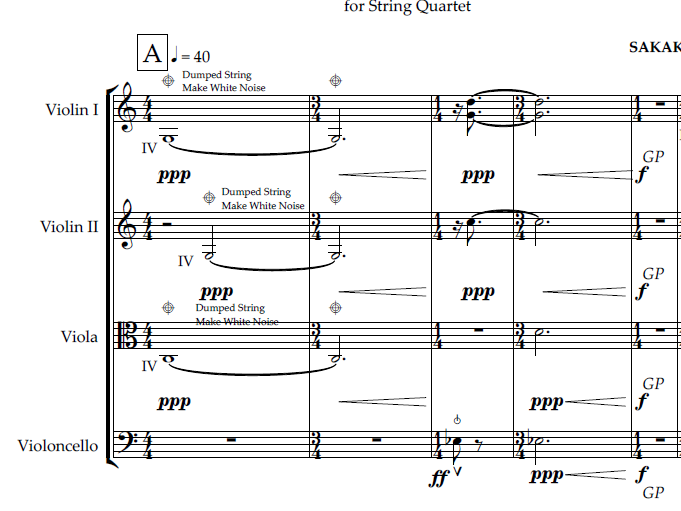

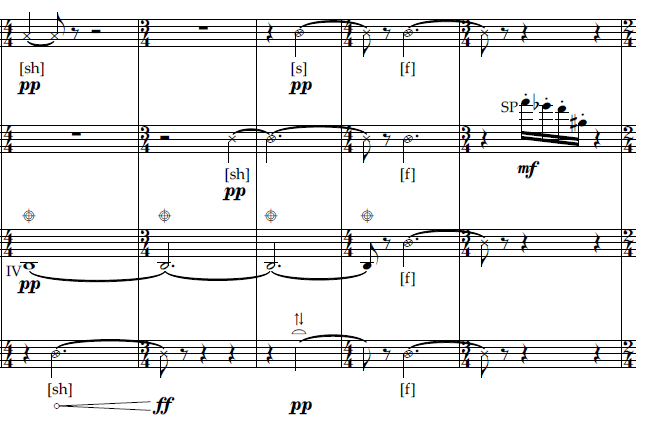

人もまたコロナ禍によってその強固なコミュニティ意識は分断し、様々な格差を露呈することで、互いに自分の優位性を他者に吠えるだけの「概念」に成り下がりつつあるわけで、これらを音の亡霊として描くには「音のふりをしたなにか」が必要だ。そこで私は現代音楽の主戦場である「ノイズ」をこれに適応した。無音に近い噪音を得るためだけに様々な特殊奏法を駆使し、無意味な努力から類似したさして差のない、聴こえにくいなにかを取り出すという手法を思いつき、それぞれの双方を合併して、スペクトル解析を行い、近しいノイズを散りばめるという手法を考えた。またこのノイズは率直に言って虚しさとも強く呼応する。結果冒頭部からほとんど音にならない特殊奏法を多用することになった。

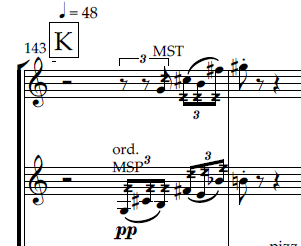

この噪音の中から感覚的に得た音群を様々なフィルタリングによって変性させて登場させていくのを一種の提示部として書き始めた。そしてそのやり取りには文化の分断、人間集団の分断を意味する多くの音楽的中断を挟むことにした。

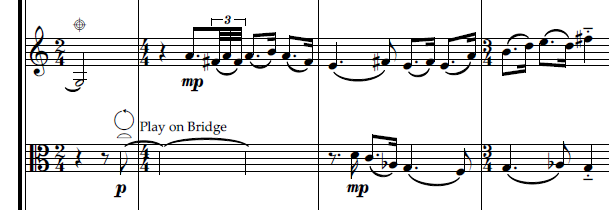

このやり取りを伴奏に、民謡調のメロディをを断片的に挿入し始める。これは日本人の名残でもあるだろうし、概念化したニンゲンの想像するすでに伝統とは切り離された謎の「ノスタルジー」でもある。

そしてこれらが明らかに伝統を離れたと多くの人に知覚してもらうための小細工として、陽音階の旋律断片と陰音階の旋律断片を同時に鳴らすという方法を採用してみた。これは響きとしては今の私達にはまだちゃんと違和感のある気持ちの悪いものと認識されるが、いずれこれも「伝統文化」の顔をして歩き出すだろうという予言を意味している。

上記の提示によって混沌を深めていった先に、陰陽混合の音階を原型のまま登場させることにした。響きは感覚的には現代的だが、将来、ニンゲンのさらに成れの果てはこの恩恵にすらノスタルジーを感じるのかもしれない。

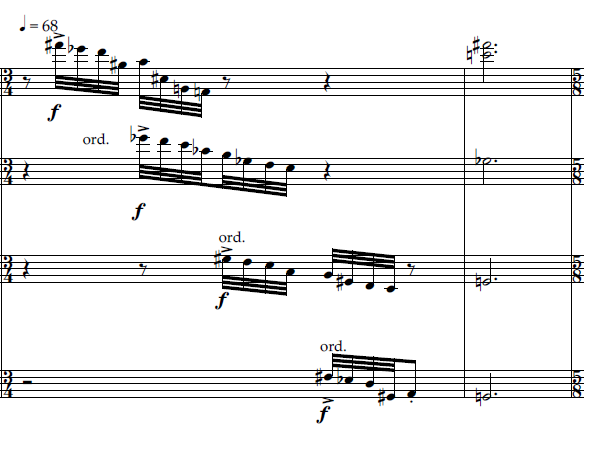

最後にこれらがもともと個人的な怒りや、疑問、悲しさや虚しさに立脚していたという原点に立ち返る必要が出てくる。この部分をこの曲の中央部分に配置する高頂点にしたい。そこで今までの要素を合併し、陰陽混合音階から得られる音と、感覚的音群を並列に並べ、ここに恣意的操作、新民謡運動が恣意的に西洋和声を使ったことになぞって、それらの音が機能和声的に動くような配列を模索し、これにより感覚と論理と伝統と恣意性の混合した謎のコラール部分を作ることにした。徹底的に西洋的な書き方を全く関係ない素材たちに施すことで、中心性を生じさせ、響きとしては聴きやすいものになるというのがこのシーンに込められたニンゲンへの強い皮肉である。

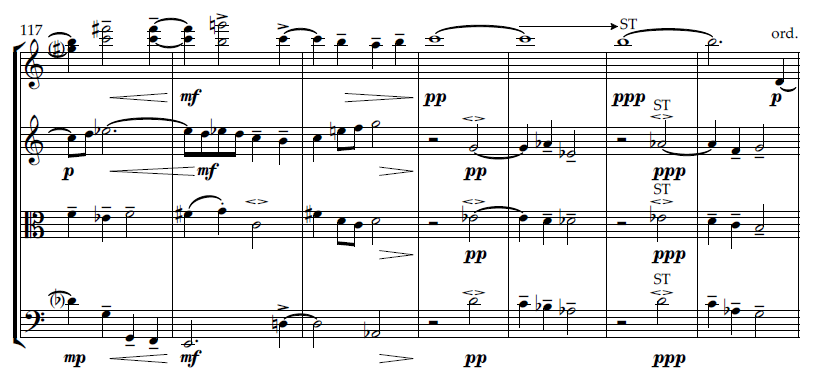

高頂点を迎えた音楽は減衰し、再びノイズに回帰するが、この際にも変質を加えたいので、スペクトル比較によって近しい音になるように、発音によって生じる音に置き換えていく操作を行った。これはニンゲン自体が更に概念化した存在へと変質していったことを表している。

これがこの曲のコンセプトと全体のあらましである。私の個人的な経験と怒り、そして社会的な問題を並列にして、シニカルに、そしてリアルな問題として書き出してみたつもりだし、リアリスト、シニカリストとして折衷主義を貫く一人の作家としてやれることはやったのではないかと思う。

残念ながら2023年の時点で演奏するのが最も理想だったが、様々な問題で初演は2025年となってしまったが、それでもこの曲に私が込めた皮肉は色褪せていたないどころか、更に現実性を増して不気味に響くのではないかと期待している。

また蛇足だがこの曲には隠された小さな引用があることもせっかくなので末尾に紹介したい。

チェロが歌い出す民謡調のメロディにトーン・クラスターで応じるこのシーンは小山清茂の「管弦楽のための木挽き唄」へのオマージュである。本来の日本音楽を捉えようと研究された小山先生らの思いに、残念ながら日本人はそれを忘れていっていることを報告しているという意味である。

ズレを多用しすぎて、トーン・クラスターとなった音だが、還元すれば単純な完全五度になるこの響きはヘンリク・ミコワイ・グレツキへのオマージュであり、氏の弦楽四重奏曲第1番「すでに日は暮れて」を意識したものだ。意味合いはホーリー・ミニマリズムと呼ばれた氏の作風の根底にある、強い個人的悲しみと民族的怒りへの共感である。

四度のハモリを伴ったオリエンタルなメロディと、Popがかった和声付が一瞬現れるこの部分には坂本龍一へのオマージュを込めた。具体的には氏のラスベガスオリンピックのために書かれた「El Mar Mediterrani」を意識した部分で、ナショナリズムの高揚を嫌って断った氏が、結局オリエンタリズムでその仕事に応じたというストーリーに、新しい日本への反抗と忌避の意味を込めてみた。

この音型は武満徹へのオマージュであり、これは私の個人的な尊敬と、現代の諸問題を愛の欠如として描き出した氏の晩年作への共感を示したものである。

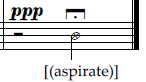

様々なぶつかりが合ったこの曲の最後は以下のような表記で閉められる。

これは「ため息をつけ」という意味であり、私の嘆息でもあるし、先人の嘆息でもあるのだが、この裏で「S」の発音も同時に鳴らされており、いわば「Ha」+「S」の合音となるようにしてあるのだが、これはベルリオーズの「死者のための大ミサ曲」からの死者の声の引用でもあり、ここで言う死者とは過去を知る先人たちの亡霊でもあり、概念と化した未来のニンゲンそのものでもある。

「分断されたものは伝統であるか」-私がこの曲のライナーノーツに書いた文章のタイトルだ。私は分断されたものは伝統などではないし、それは新しさですらもないと思う。将来のニンゲンへなんの期待もなく、そしてここにそれを生んでしまった自分の時代への後悔と懺悔、怒りと虚しさを感じるだけである。

そんな嘆息を聴きたくないという意見もあるだろうし、その気持もよく分かるが、旧人として書かずにはいられなかったのだ。私の咆哮、慟哭と受け取ってもらっても良いし、ただ慢心した年寄りの、若者への無理解と受け取っていただいても構わない。ただそこに音があるだけなのが音楽なのだから、私がいくら力んでも音は音でしかない。ただそれだけである。

ということで、この曲が初演されるコンサートが間近に迫っております。コンサートの詳細は以下のページをご覧ください。

そして、すでにたくさんの支援をいただいて当初の目標達成となりましたクラウドファウンディングですが、ひとまずの達成に対し御支援いただいた方に心より感謝をさせていただくとともに、実はこれ演奏会の費用なごく一部を御支援お願いしたもので、さらなる追加支援をいただけますと、演奏会自体のクオリティやお客様にご用意できるものもの変わってまいります。

引き続き御支援くださいましたら、これ以上に嬉しいことはありません。詳細は以下のサイトでご確認いただき、ぜひとも重ねて御支援をお願い申し上げます。

どうか、若い創作者へ皆様の温かい御支援と、芸術文化の灯火を絶やさぬための活動に応援いただけましたら、これより嬉しいことはございません。

どうかよろしくお願いいたします。