はじめまして,今年度新規加入させていただいたかものはしペリー(@klavier3652)と申します.

今回は最近出版された本で個人的に興味のある本でもある,「20世紀音楽を分析する」(Paolo Susanni,Elliott Antokoletz著,久保田慶一訳,桃井千津子訳)について個人的な見解も述べながら概観していこうかなと思っております.(通常の和声法に関してはほぼ初心者ということをご了承ください,なにか違う点があればご教授お願いします.)

章立ては次のようになっています.

1.基本となる考え

2.単純インターヴァルサイクル

3.複合インターヴァルサイクル

4.転回によるシンメトリーと軸の概念

5.旋法

6.旋法とインターヴァルサイクル

7和声構造,音細胞,テトラコルドのサイクル構造

となっております

見ての通り,謎の「インターヴァルサイクル」という概念を中心に現代音楽(印象派のドビュッシーからメシアン,ジョンケージといった現代音楽作者まで)を分析しようとする意欲的な試みのように思えます.

今回のブログでは文字数の都合上この1について中心的に説明していこうと思います.

その前に重要となる概念「インターヴァルサイクル」についての定義を行いたいと思います.

まず「インターヴァルサイクル」の定義ですが.

「定義(巻末用語集より):「音程循環」のこと.ある音を出発点として,これに一定の音程で上下方向に音を並べていき,それを元の音(厳密には同一のピッチクラス=音の高さが違う同音)にふたたび回帰するまでつづけられる一連の音列を指す.」

また,複合インターヴァルサイクルについても定義があるので見てみます.(これが出るのに関しては3章以降なので今回はでません)

「定義:複数の音程から作り出されるインターヴァルサイクルのこと.例えばCを出発点として,半音と全音を交互に繰り返した場合,[C-C♯-E♭-E-F♯-G-A-B♭-C]逆に,全音と半音を繰り返すと,[C-D-E♭-F-F♯-G♯-A-B-C]といった半音-全音階(?)のインターヴァルサークルが上のようになります」

「後者はわかりやすいが,前者の例を一つ上げておくと,五音音階[G-A-B-D-E](-G)などでは,複数の音階で定義はされておらず,また同じ音に再び回帰するまでの音列が与えられているため,これはインターヴァルサイクルといえます.」

また,本題に入る前にいくつかのインターヴァルサイクルの例を見ましょう.

1.「増3和音[C-E-G♯]と減7の和音[F♯-A-C-E♭]を見てみる.便宜用上方向と下方向に積み重ねる場合は→を使います(ここは本文中に書いてなくてかなり不親切だと思いました)これらはサイクル」(前者は長3度が積み重ねられた和音で,後者は短3度が積み重ねられた和音のサイクルになっています)(注:これがインターヴァルサイクルだとあるが,定義とは反しているような気がしていて少し気持ちが悪いです.)

「ここでF♯をG♭と読み替えて,下の方に短3度を積み重ねると[G♭→E♭→C→A]となり,これもまた減7の和音になる,」という意味でサイクルに操作を施すとサイクルが出る,といった例になっています.また,和音に対してもサイクルを用いて操作を施すといったことをやっていることに注意しましょう.

「2.全音階[C-D-E-F-G-A-B]に対して本書でいう"ローテーション"をおこなうと,[D-E-F-G-A-B-C]...が得られますが,確かにこれらはインターヴァルサイクルになっていて,イオニア,ドリア,フリギア...といった教会旋法に対応します.」

「3.五音音階[C-G-D-A-E-B-F♯-C♯-D♯-A♯-E♯-B♯]から五音例えば[F♯-C♯-G♯-D♯-A♯]を抜き出して,それ以外の七音を抜き出すと,全音階のインターヴァルサークルになっている」という説明があったが,(個人的にこの説明を入れる意味がよくわからなかったです,後々インターヴァルサークル間の統合といったものが出てくるのでそういう操作の布石として導入しています?)

まとめると,(インターヴァル)サイクルを用いて和音を表現可能ですし,教会旋法や(今回は抜き出しという操作のみでインターヴァルサークルを統合してより複雑なインターヴァルサークルにするということはなかったですが,)恣意的に抜き出して五音音階から全音階を見出すといったことも可能であることがわかります.

さて,インターヴァルサークルについての説明も長くなってきましたし,本文中の分析について,特に気になるところだけピックアップしつつ,どのようにインターヴァルサイクルが使われているのかを見ていきましょう.

1基本となる考え

ここで譜面を用いて説明してある曲は以下の様になってます

ハイドン,ピアノソナタOP30-1,ウェーベルン,ピアノ曲遺作,ドビュッシー,沈める寺,メシアン,幼子イエスの口づけ,シェーンベルグ,3つのピアノ曲,リスト,ダンテを読んで,バルトーク,二声の練習,モーツァルト,ピアノソナタKV331,クラム,スパイラルギャラクシー

です.全部概観するのは厳しい上,ウェーベルンやシェーンベルグの十二音技法,ピッチセルなどは言わずともわかる人が多いと思うので,特にインターヴァルサークルの観点で興味深い例を上げつつ,どのようにインターヴァルサイクルを使って曲の構造を理解しようとしているのかをまとめたいと思います.

(その前にちょっとした愚痴:本文中に小節番号書くなら,その部分の楽譜も引用してください!!)

まず教会旋法から12音技法までの流れを概観する.

「初期キリスト教の時代からバロックの時代までは全音階的な教会旋法の体系に基づいていて,主音との関係で特徴づけられていました.この時の転調は,旋法の構成要素が変化して別の旋法に移行することであります.

バロック時代から後期ロマン派の時代においては,全音階や短音階に基づき,長旋法から短旋法,また逆の遷移を転調とみなしていたが,これではⅢ度とⅣ度が入れ替わるだけで調的機能に変化はおこらず,導音のようなものを常時変化させれば,属和音から主和音への進行を変化させることになり,調性的に変化が出始めたという主張である.

一方で,ワーグナーやバルトークなどの調性音楽最後の時代だと,半音階の多用によって調整が弱められ,最終的に均等な12音による作曲は新ウィーン学派とバルトーク,ストラヴィンスキー,リゲティー.タワーに二分されるような主題そのものとして使っているグループと,順序なしで音階として使っている人々に分けられてつかわれた.」

さて,この中で印象派については言及がないですが,実際にどのような曲の構成をしていたのでしょうか?ドビュッシーの沈める寺を見ながら,インターヴァルサークルを活用しつつ分析してみたいと思います.

ドビュッシー:沈める寺

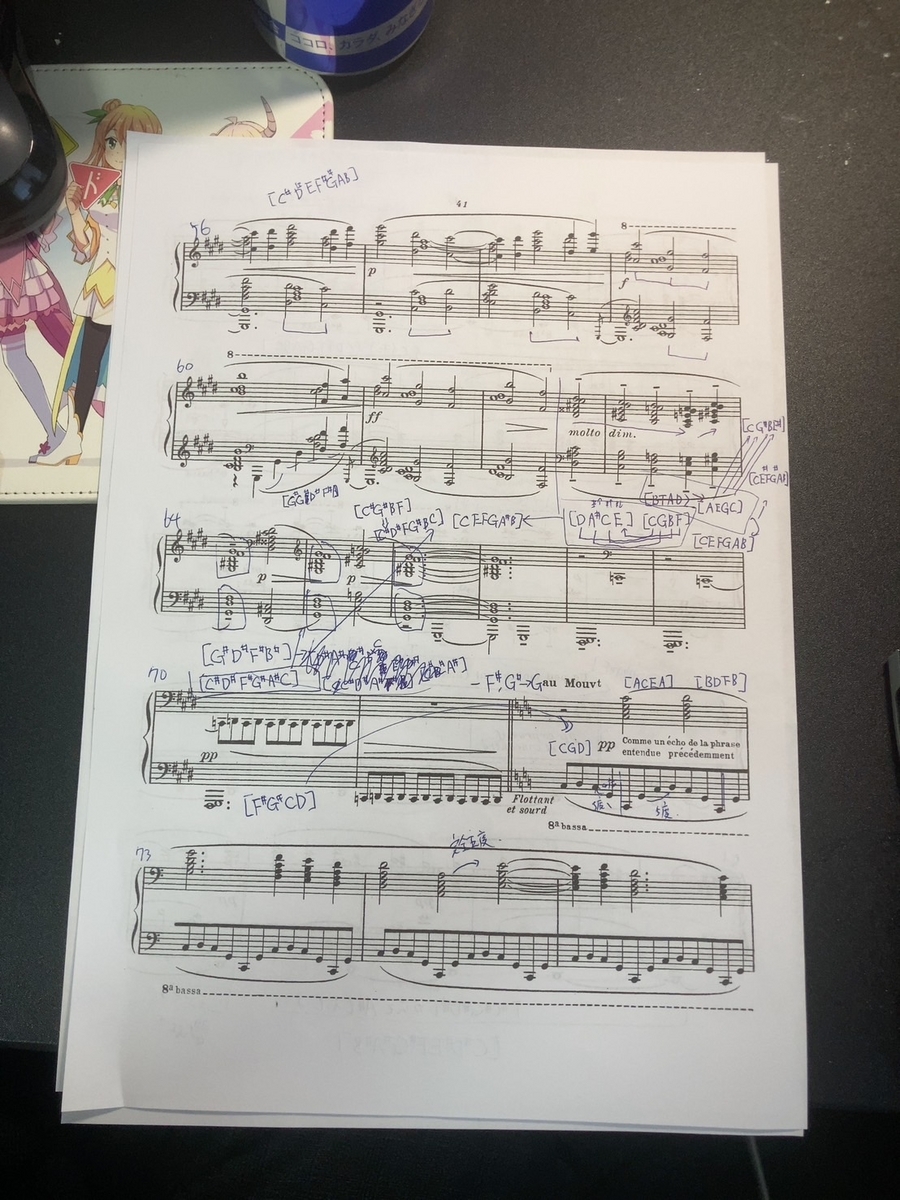

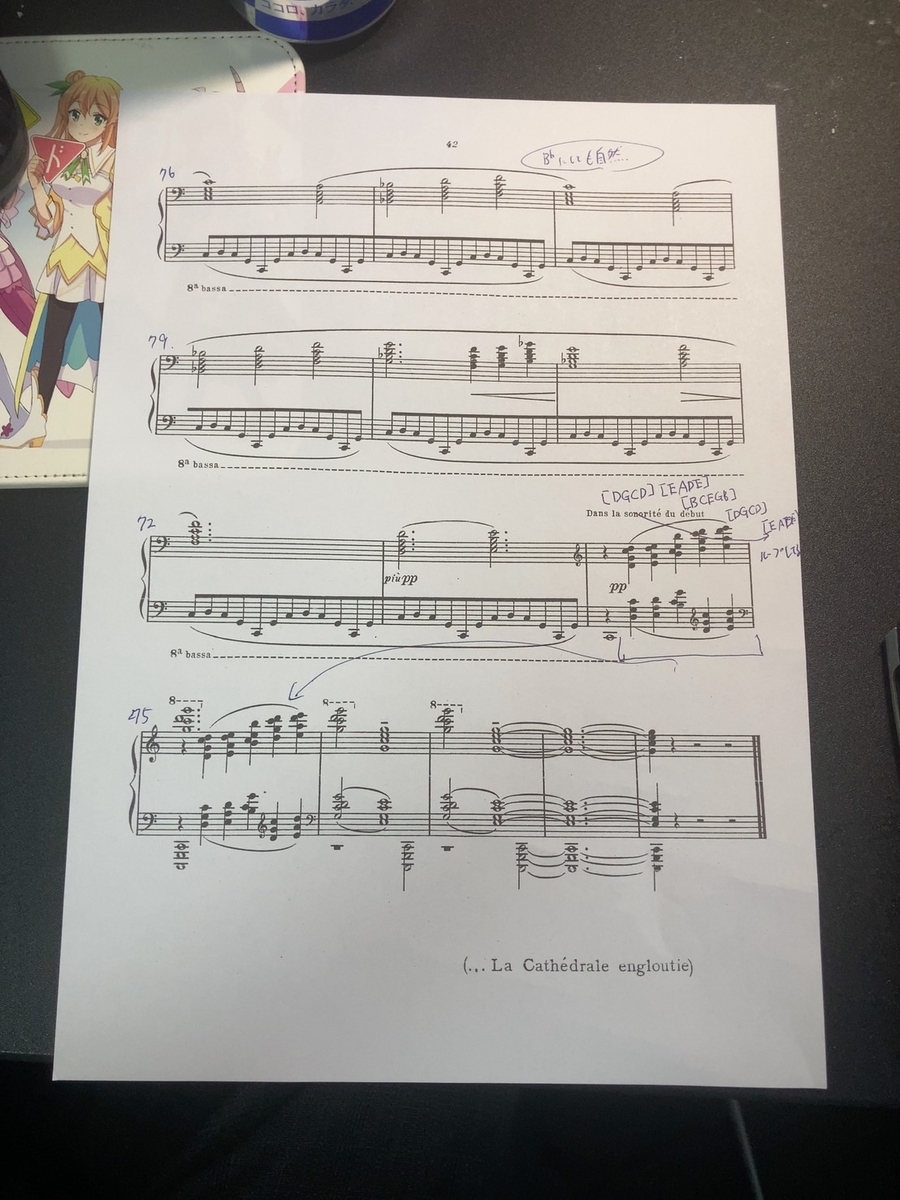

以上は僕が独断と偏見でインターヴァルサークルを利用しつつ楽曲分析をしてみた痕跡です,手書きのメモなので以下説明しておきます(mm=小節番号),(楽譜出典imslp)

1.mm1とmm3,mm5は同じ構造を持っており,よく見ると[G-D,A-E,E-B]という完全五度の構造と[GABDE]というインターヴァルサイクルをもっていることがわかる.

2.mm8-12においては(この本では記述されてないが)[C♯D♯G♯],[EC♯G♯],[G♯A♯,D♯][BG♯A♯][DC♯D]という(インターヴァル)サークルが現れ,全体を通して統合すると[C♯DD♯EG♯A♯B]という音階をつかって全体の和音を構成していることがわかる.

3.mm14,15においては,mm1等と同様に,[GABDE]というインターヴァルサイクルと完全五度(例えば[G-D]間の)で構成されている.

4.mm16-18は同じ構造を持ち,どれも[C♯D♯F♯G♯B]のペンタトニックで和音を作っていることがわかる.mm18の最後の右手の和音が逆になっている理由はよくわからなかった.(スラーがついてるため,次の和音に繋げるための布石?)

5.mm19は[CE♭FGB♭]のインターヴァルサイクルで構成されており,和音もペンタトニックとなって,左手もこの音列に従い動いている.

6.mm20-21は変ト短調(?)に従い,これによる和音進行を2小節に渡り続けている.

7.mm24-25は本によるとFリディアと書かれていたが,Dドリアの間違いなのかどうかよくわからなかった(おそらく,mm23最初の和音の一番上がFの全休符から始まるので,それをもってFリディアと判断しているのかと最初は思いました.)

8.mm26は[CDEFGAB]Cイオニアの構成音がすべて出ていた.

9.mm29ここから,同じ形の和音の連続となるmm33からはB♭が出るが,構成的には変化がない

10.mm42-44-47[CDB♭A♭]で構成されているが,mm46でいったんそれが途切れてE音が追加された,すなわち,大局的にみると[CDEA♭B♭]という全音階のような形が出ていて,そのような意味でインターヴァルサイクルに対して音を追加することで[CD]というCイオニアンの構成音から[CDB♭A♭]となり,最終的に[CDEA♭B♭]という形がでて全音階と近くなり調性が次第に外れてくるということの表現がインターヴァルサイクルへの操作を通じて理解することが出来ると思う.その意味でこの場面は重要なところである.

11.mm50-54は[C♯D♯EF♯G♯A♯B]という嬰ト短調(?)の構成音で展開されている.

12.mm55からは嬰ハ短調(?)に戻る

13.mm63の最後から,[CDEA♯]→[CFGB]→[DFAB]→[CG♯BE♯]というように,構成音について隣接する音がいくつか半音ずつずれながら展開している.

14.mm64からは,[D♯F♯G♯B♯]で構成される和音と[C♯D♯GA♯]で構成される和音の後,[D♯F♯G♯B♯]から,[C♯FG♯B]で構成される和音に移り,若干解釈に困ってる.

15.mm74は,構成音のインターヴァルサイクルが[CDG][DEA][CEG(BC)][CDG][DEA]...とループする和音になっている

結論

と,ながくなってしまいましたが,一番伝えたかった部分は1.2.7.10あたりで,印象派音楽では確かにFリディアといった教会旋法をつかっていたり,完全5度の和音の連続を多用してたり,インターヴァルサイクルに音を追加していき,Cイオニアから全音階にだんだんと近づくといった意味で調性の崩壊を表現していたのではないかと少なくともこの曲からは推測されます.後はお気持ち分析なので適当に見流していただけると嬉しいです.

まだ基本となる考えという章なので,インターヴァルサイクルという概念が出て,実際に利用したときに調性の崩壊をどの程度表現できているかを観察するといった段階ですので,あまり本質的なことはしていないかもしれませんが,ご了承ください

最初はこの本を読んで一通りレビューしようと思ったのですが,端的に書けるほどのものでもないので,今回はこのような形でのレビューになってしまいました.もし次書く機会があれば,この続きや,先の章の古典派音楽におけるインターヴァルサイクルの解釈,また現代音楽におけるインターヴァルサイクルの応用などを書いていければと思います.

ご精読ありがとうございました.