作曲家といっても何も特別なことはなく、単なる人なのだ。だから多くの人と同じように、感動や内発的な表現の対象が偏ってくる。風に何かを感じ、花の匂いに季節を見て、鳥の姿に憧れを抱くのだ。もちろん多くの人と感動のポイントが違ったり、そう言った感情的な動きを音楽に盛り込むことを否定する作曲家もいる。

しかし多くの作曲家はあなたと同じただの人であることがほとんどである。だからこそ多くの人に対して、抽象的な音楽という方法論を通じても、感動を共感し、分かち合うことができるのかもしれない。

今日はそんな共感しうる世界の中から、代表者として鳥を選び、いくつかその表現の在り方に迫ってみようと思う。

古い例として有名なものをまずは見てみよう。

ルイ=クロード・ダカンの例

ルイ=クロード・ダカンはフランスの作曲家で1694年に生まれ、1772年に没した古い時代の作曲家である。彼自身がクラブサン、オルガンの名人で、最終的にはノートルダム大聖堂のオルガニストまで上り詰めた人物であったこともあり、その作品の多くが鍵盤楽器のための作品である。

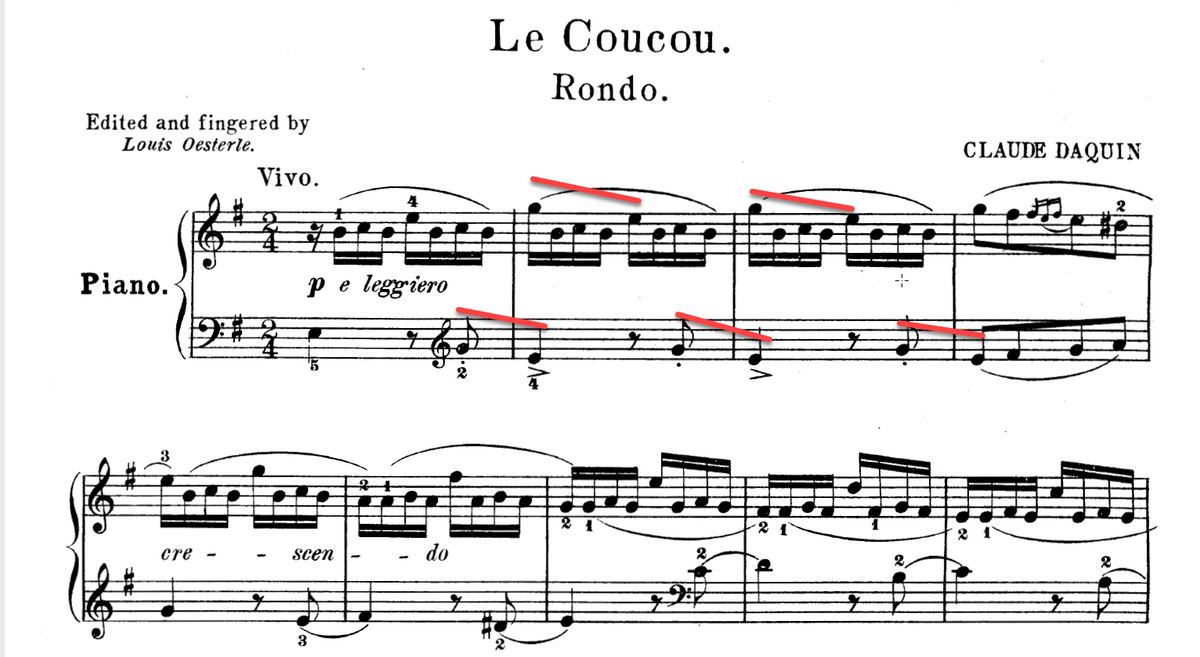

そんなダカンの名作として世界中で弾かれ続けている作品に「かっこう」がある。これはクラブサン組曲の第16曲にあたる曲であるとのことだが、おそらく多くの人は知っている曲なのではないだろうか。

この曲は聞けば分かる通り、かっこうの鳴き声をモチーフとして書かれたロンドである。右手と左手にそれぞれかっこうのテーマが鳴らされ、極めて効果的かつ、どこか物悲しく進む秀逸な楽曲である。

難度が低いことから現代では子供のレパートリーとして好まれているが、ちゃんとした解釈の上に聴きたい一曲でもある。

この様に鳴き合いを模したように両手にテーマが展開され、その後変奏してゆく。かっこうの声とは里山の象徴みたいなところが人で強いが、やはり自然描写の対象として登場していると思う反面、この曲の持っている暗い雰囲気は、かっこう自体に何かしらの感傷的なものを作者が感じている、あるいは投影していることの現れのように感じる。

こういった古い時代から「鳥」というテーマは普通に存在していた。ヴィヴァルディの四季の春の楽章にも鳥の鳴き合いが表現されていることは多くの人の知るところだろう。

もう少し時代を下ってみよう。

今度はあのベートーヴェンの鳥の使い方だ。

ベートーヴェンと聴力の問題はよく語られるところであるが、耳の異変を察知したのは日頃の散歩のなかで聴こえる音が変わっていったことだとも言われている。そして本来そこにたくさんあふれていた音を織り込んだとも言う作品が交響曲第6番「田園」である。

絶対音楽の代表格されてきた交響曲にはハイドンが大規模なメスを入れて、その世界を大きく拡張したのは多くの人の知るところだが、その次のメスはベートーヴェンによって入れられたと言ってもよいだろう。

この曲は完全に描写音楽であり後の交響詩につながるような書き方がされているが、田園の風景は神の齎した奇跡であるという捉え方に立つと、そこには立派な絶対音楽としての質も持ち合わせていることがわかる。その一端だけでも彼の天才ぶりがわかるが、この曲には様々な自然音のメタファーが導入されていて、教会の鐘や、鳥の声、嵐などライトモチーフの走りとも言える方法で散りばめられている。

第1楽章の一部の切り出しだが、フルートのパートに鳥の声を模したフレーズが使われている。田園の木立の中を抜ける道を行くと鳥の声が聞こえてくるという描写である。体系付けるとすれば、風景描写の効果としての鳥、ということができるだろう。そこにある音を描く、いわば効果音である。

次に一気に時代を下ってラヴェルの作品を見てみよう。

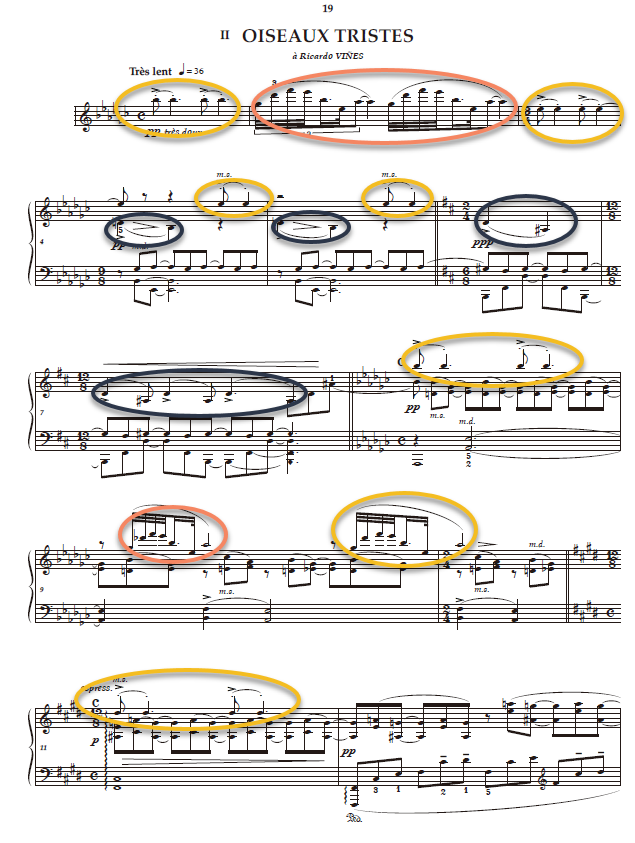

モーリス・ラヴェルは言わずとしれたバスク系フランス人で、その手腕は天才的、非和声音の拡大や大胆なオーケストレーションを武器に時代を変えた作曲家と言えるだろう。本人がピアノが得意であった影響で、ピアノ作品にも近代フランスの代表的な名作が書かれている。その中に「鏡」というピアノのための組曲がある。どの曲も名曲だが、ちょっとその中ではあまり演奏人気の高くない「悲しい鳥」という楽章がある。

この曲集はちょっと不思議な設定になっていて、すべての楽章が具象的、表面的なものから引き剥がされている。その引き剥がしのツールとして「鏡」を用いているのである。つまりは、鏡に映ったものを主題として扱うことで、誰かが見たものという当たり前の風景を、鏡が映し出しただれにも見られることのない世界に仕立て上げたということである。このことでそれぞれの楽章のもつ表現の深さが際立ってくる。

さて鏡に映る悲しい鳥とはなんだろうか。様々な表現ができるが、例えば飼われている鳥の悲しみを主題としたとして捉えることもできるだろうし、もう一歩奥深く囚われの人を自由を失った鳥になぞらえたとしてもまた違う世界が見えるだろう。

冒頭に作曲家も人だから、皆と同じ思考をしていると書いたが、語弊を恐れずに言うとベースは同じだが、感じ方や表現の仕方はもっと深く繊細であることが多い。なので現代にあふれるアレンジ曲やDTMの類は音楽ではないと帰結することもできてしまうところがあるのかもしれない。そこにあなた自身の表現があれば別ではあるが、表現や感覚というものは理論よりももっと磨かなければ使い物にならないものなのである。

これがこの曲の冒頭部分だが、ぱっと三種類ほどの鳥の声が短いライトモチーフとなって組み合わされていることがわかる。それぞれの鳥が具体的に何なのかではなく、そこに鳥が数種類いるという観念が表されれば良いだけなので、架空の鳥の鳴き声でもそれと聞こえればよいのである。

鳴き合いは悲しく、明るい未来へ誘ってくれる、我々のあこがれの鳥ではない。むしろ我々によって自由を奪われたものの悲しみを、人のいないところでそっと垣間見せた瞬間なのである。非常に味わい深い。

この様に、鳥自体が何かのメタファーとして使われる例というのも我々人と鳥との関わりの多用さを示す良い例だろう。

さて鳥と作曲家といったときに欠かせない作曲家がいる。そしてこれまでのどの作曲家とも違う形でそれを音楽に取り込んだ点でも見逃すことができない。それがフランスの現代の重鎮であったオリヴィエ・メシアンにほかならない。

オリヴィエ・メシアンは1908年にフランスのアヴィニョンに生まれ、その類まれな才能は音楽にとどまることなく、演奏家、神学者そして鳥類学者としても知られる存在であった。また12音技法の概念を他の音楽のパラメータにも応用したトータルセリエリズムの創始者としても非常に知られているところである。緻密な数的構造とそれを破綻させる要素を混在させることで、独自の音楽のスタイルを築きあげ、その後の現代音楽の歴史に極めて大きな影響を与えた。大変長命であったが1992年フランスのクリシーにて83歳の生涯を閉じた。

彼が鳥類に詳しかったことは前述のとおりだが、何がこれまでと違ったのか。自著の中でその方法論について詳述している。曰く「鳥のセリー」である。

まず鳥の鳴き声を卓越した絶対音感を駆使して聞き取り、譜面に起こす。これを基本的な音列、リズム素材としてセリエリズムの音楽に取り込んでゆくのだ。ここにフーガ的な技法の応用から得られた音列変形や、付加、脱落等といった操作を用いてリズム変形していく。このようにして鳥の声そのものから、音楽を計算的に作り上げてしまうというものだ。

この手法はその後スペクトルの技術が発達してからさらにその倍音成分の変異を伴う形でも発達した。いわば自然の音を人の手で加工して音楽にするタイプである。

まずその音楽を聞いてみよう。フルートとピアノのために書かれ、現代ではフルートのレパートリーとしてごく普通の曲ともなった「黒つぐみ」である。

なるほど鳥の鳴き声であることがはっきりわかると思う。しかしそれを音楽化してゆくプロセスにセリエリズムの技法を用いるとは驚きである。

楽譜の冒頭は上の用になっており、フルートによる「鳴き真似」からスタートする。その後は得られた音列をもとに構成された音形にリズム的な付加・脱落、ハーモニー的付加・脱落などを経て、あるときはカノン的に進行してゆく。

実に斬新であり、また自然の音を題材にしていることから、その音楽は現代的ではあっても、何故か心地よさを伴った美しさがある。この様に鳥そのものを題材にする手法も完成されてきた。

では本邦で鳥と言ったらだれだろう。

まっさきに二人の名前が思いつく。一人目は武満徹、二人目は吉松隆だろう。彼らの鳥の使い方も見てみようと思う。

武満徹は1930年に東京は本郷に生まれた日本を代表する作曲家である。音楽的起源は父のコレクションしていたレコードであったそうだが、恐ろしく感受性の強い人であり、幼い頃に聞いたシャンソンの記憶を生涯追いかけたことは忘れてはならない。

その後、武満は実験工房に所属するなどしたが、作曲については音大組ではなく、清瀬保二について勉強した時期もあったが、殆どは彼自身の独学である。その結果独自の方法論を自己研究から導き出していった。その過程でメシアンの方法論に触れて極めて触発され、メシアンの発見した移調の限られた旋法をよく用いる他、和音の制御に数理性を持ち込んでいたりもする。しかしそれらは厳密ではなく、適宜自由に崩され、本人曰く音の海に僅かな方向性を与えるだけという独特の汎調性的な音楽に進化してゆく。常に詩的で繊細、メロディアスであることを大切にした作曲家であったが、1996年惜しくも65歳にして病魔に負けてしまった。

武満はその作品に「シリーズ」ものが多いことでも知られるが、鳥についても「鳥シリーズ」的なものがある。その中でも最も鳥を意識して書かれたと言っていいものが「鳥は星形の庭に降りる」であろう。この曲は、マン・レイの円形脱毛症の写真展を見たあとに、珍しく夢を見て、その円形脱毛症の部分が星型になったところに、鳥が舞い降りてくるという内容に触発されて書いた作品だという。星型ということからこの曲は「5」という数字に緩く支配されている。本人曰く汎ペンタトニック的な作品だというが、鳥のモチーフがはっきりと登場することでも有名である。

武満徹という作曲家は作品をまたがってモチーフを流用し、そこに意味をもたせる作風であったから、この「鳥のモチーフ」も他曲でも聞かれるわけである。

冒頭にすぐ「鳥のモチーフ」が現れるのがおわかりだろうか。

冒頭部分のオーボエパートは上記のようになっている。

彼の鳥の表現は独特であり、替え指による同音の吹き直しや、ハーモニックスとそうではない通常の音で同音を鳴らすなどの方法で描かれる。海鳥の鳴き声のような物憂げな雰囲気を持つ。これは彼が生涯のテーマとした「愛」と「海」の関係にも由来するのではないかと考えられるが、それまでの鳥の描かれ方とは一線を画している。

詳しく説明すると長くなるのでこれくらいにするが、観念的でその存在が何か別のメタファーを呼び起こすというちょっと高度な表現である。

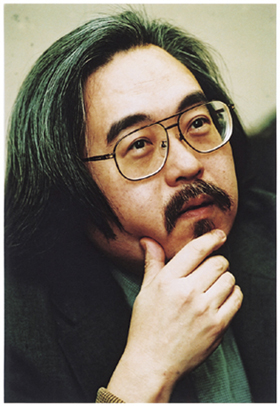

最後は吉松隆である。

吉松隆は1953年に東京は代々木の生まれ。

この人も非音大系作曲家であり、出身は慶應義塾大学工学部である。しかし学生時代からプログレッシブ・ロックにのめり込み、作曲家になりたいと思うようになった。大学在学中に松村禎三に弟子入りしている。ところが松村の紹介で対位法と和声について川井学について学び始めたが、まったく体が受け付けず放り出してしまった。

また難解で一部の人のものになってしまっている現代音楽に嫌気を催し、当初「世紀末耽美主義」などといって、旋法性とプログレ由来の変拍子を武器に独自の姿勢で音楽を書くようになる。

このことで楽壇には嫌われ、正当な評価をなされなかったが、大衆や一部の演奏家からの寵愛を受けて次第に知名度を獲得、日本を代表する作曲家の一人となった。そんな吉松は非常に多くの作品で「鳥」をテーマにしていることでも有名だ。その中でもとりわけ有名な曲としてアルト・サックスとピアノのために書かれた「ファジー・バード・ソナタ」がある。

美しくややPopの匂いがある中で、架空の鳥が歌いまくっている。この曲の鳥には特定のモデルない。鳥を感じればいいのである。

楽譜の冒頭は上記のようになっている。

旋法の上を鳥の鳴き声のような音形が縦横に走る。鮮烈でどこか冷たさを持っている。変拍子との組み合わせも斬新で非常に格好良い。この曲は随所にこのような形で架空の鳥の声が敷き詰められている。幻想的でクールな描写であると同時に、他の曲では悲劇を囁く存在であったり、彼の書く架空の鳥はいつでも代弁者なのである。

どうだろう作曲家と鳥の関係をざっくり見ると古来から関係していることがわかる。まあその声の美しさを音楽の手本と見るなら、人間より前からそこに音楽があったとも言えるわけで、そこに深い関係が生まれるのはごく自然なことである。

武満徹が御代田のアトリエで作曲をして、そのまま徹夜になり「今回は中々良く書けた」と思ったその時に外でさえずる鳥の歌が聞こえてきて、私の作品など大したものではないと意気消沈したというエピソードがある。

人は何かを感じようとする生き物である。そしてそれをどのような方法でか音楽化するのが作曲家なのであって、表現というものが徹底的な深い探求をベースにしていなければならない一つの証左でもある。

鳥っていいね!ぐらいのノリで書かれるものは芸術ではないのだ。

感情の鍛錬を忘れてはならない。