こんにちは!なんすいです!

お盆の時期ですね。

この時期になると各地で盆踊りが行われます。皆さんは盆踊り行きましたか?

私は毎年、実家の和歌山に帰って地元の盆踊りに参加しています。

さて今年も踊ってきたのですが、ふと「いつも流れている盆踊りの曲は一体なんという曲だろう?」と気になりました。

盆踊りで流れる曲には地域性があります。

地元の民謡や、その土地ゆかりの昭和歌謡が中心になっているので、地域ごとによく踊られる曲というのがあるのです。

しかし、これらの曲は検索してもなかなか出てこないことが多く、場合によっては、地域の保存会に残るテープでしか聴けないということもあります。

実際、私も踊りながら歌詞を手がかりに検索してみたのですが…やはり難航。なかなか曲名を突き止めることは出来ません。

仕方ないので思い切って、祭りを仕切っているおじさんに直接聞いてみることにしました。

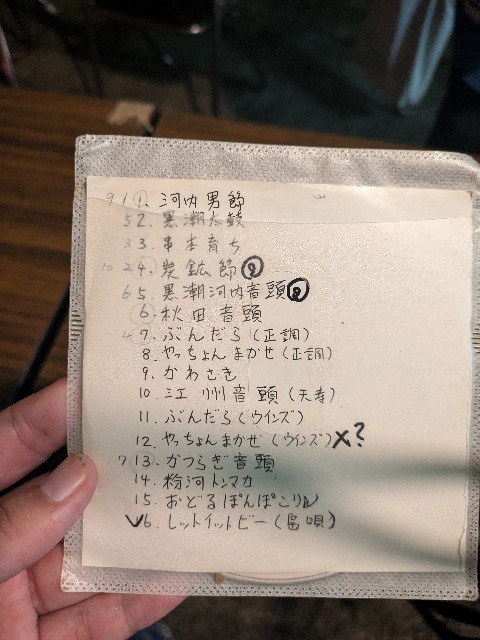

そうすると、なんと「気になるんやったらCDごとあげよか」と、当日の音源が入ったCDをそのまま譲っていただけました!

やったーってことで、さっそくセトリを順に見ていきましょう!やったー!

1.河内おとこ節(中村美律子)

1989年、大阪府出身の演歌歌手である中村美律子が発表した演歌曲です。

作曲は岡千秋…岡山県出身の演歌歌手・作曲家で、現JASRACの理事を務めています。

曲は明るく軽快で、知っている人も多いのでかなり盛り上がります。

また、河内伝統の踊りである「河内音頭」からの曲、詞の引用が見られます。

盆踊りとしても比較的有名で、全国的に踊られている曲です。

2.黒潮太鼓(生駒一)

1980年代、大阪府出身の河内音頭音頭取り・演歌歌手である生駒一が発表した演歌曲です。

「紀州名所巡り」と呼ばれる、紀州の名所を順に紹介していくスタイルの歌詞が特徴です。

作曲は和田香苗…主にアニソンと演歌を作っており、"ご当地ソング"の先駆けとなった「新宿ブルース」などの大ヒット曲を手掛けています。弟子にアニソン歌手の水木一郎などがいるようです。

3.串本育ち(古都清乃)

1968年、栃木県出身の演歌歌手である古都清乃が発表した演歌曲。後半は純民謡の「串本節」をまるまる引用しています。

なお、B面で発表した「和歌山ブルース」という曲の方が大ヒットしたようで、A面の「串本育ち」はややマイナーかもしれません。

作曲は、戦後日本歌謡史を代表する作曲家である吉田正です。

こちらがサンプリング元の串本節。囃し声から「オチャヤレ節」とも呼ばれます。

4.炭坑節

福岡、田川発祥の伝承民謡。

炭坑で働く人々の仕事唄であり、仕事の内容をそのまま振り付けにした、言わずと知れた盆踊りの鉄板曲です。

5.黒潮河内音頭(生駒一)

「黒潮太鼓」と同じく、生駒一による「紀州名所巡り」の演歌曲。

紀州なのになんで河内音頭なんだ、という感じですが、河内音頭のフォーマットや引用を使っているためであると思われます。

先述の「河内おとこ節」とはサンプリングの方向性が異なるので、結構面白いです。

ほかにも先ほどの串本節などもそっくりそのまま引用されています。てんこ盛りですね。

踊りがめちゃ難しくて、全然真似できませんでした…!

6.秋田音頭(さくら音頭)(木津姉妹)

1996年、木津かおり・木津茂理が発表した演歌曲です。

CDには「秋田音頭」とだけ書いてありましたが、調べた結果、木津姉妹の「さくら音頭」であると分かりました。

作曲者は三味線や胡弓などの作編曲を手掛ける牧野三朗です。

秋田音頭から強く影響を受け、その要素を多く組み込み、あるいはそのまま引用した曲になっています。

7.紀州おどり ぶんだら節

1969年、和歌山市政80年を記念して作られた曲です。

荒海に乗り出す江戸中期の豪商・紀伊国屋文左衛門の意気と壮挙をイメージした歌です。和歌山の盆踊りといえばこれ、と言って間違いない、和歌山県民だけ全員知っている鉄板曲です。

作曲は北原雄一という作曲家で、歌謡だけでなく校歌や社歌など幅広く手掛けています。

さらに彼は「バスケットピンポン」という独自のスポーツを作り出し、会社を立ち上げ普及に務めていることでも知られています。

8.やっちょんまかせ

和歌山県北部、伊都地方に伝わる地踊りです。

伊勢詣でや高野詣でに関連するところから伝わったといわれています。

「やっちょんまかせは よいやなー デバサイ」という合いの手を挟みながら、伸びやかな唄を続けていくのが特徴です。

9.かわさき

同じく伊都地方に伝わる地踊り。

江戸時代の伊勢詣でをきっかけに普及した「伊勢踊り」の系譜といわれています。

この曲はかなりマイナーで、現在の伊都地方の人ですら、自分の地域の地踊りだとピンと来なくなってきている気がします。

10.江州音頭

近江に伝わる江州音頭は、音頭取りの軽快な歌に合わせて踊るのが特徴で、音頭取りの節回しが非常に重要になってきます。

これは仏教のお経に節をつけながら唱えた「声明」に起源があるようです。さらに明治以降になると近江商人が各地で歌ったようで、確かに商人の商い口上のような気持ちよさがあります。

CDに収録されていたのは、滋賀県を中心に現在も活躍する音頭取り、志賀國天寿によるバージョンです。志賀國天寿のYouTubeチャンネルがあるのでそこから持ってきましたが、実際のCDの音源はもっと若い頃の収録が入っていると思われ、今のそれよりもかなり早口で歌っています。

11.ぶんだら(ウインズ)

和歌山県を中心に活動する「ウインズ」というバンドがあり、彼らによる「ぶんだら」のカバーになっています。

和歌山県では原曲とともに有名なカバーだと思います。よさこい的なイベントで踊られるイメージ。

12.やっちょんまかせ(ウインズ)

同じくウインズによる「やっちょんまかせ」のカバーです。こちらは和歌山でも滅多に聞くことがありません。

13.かつらぎ音頭(都はるみ)

1968年、力強い歌唱で知られる人気の演歌歌手、都はるみが発表した演歌曲です。

なお、かつらぎとは、和歌山県伊都地方にあるかつらぎ町という地域のことです。

作曲は、美空ひばりや都はるみなどの曲を多く手掛けた、市川昭介という方です。

14.粉河トンマカ

1971年、北原雄一作曲の新民謡。

粉河は「こかわ」と読み、西国第三番の札所として知られる粉河寺を中心とした地域を指します。

またトンマカとは、粉河寺の祭りで叩かれる屋台囃子の太鼓の音を表した言葉です。

15.おどるポンポコリン

「ちびまる子ちゃん」の主題歌です。

名古屋に拠点を置く日本民踊研究会によって振り付けが作られ、愛知県を中心に日本に広まっていったようです。

名古屋の盆踊りは「ダンシングヒーロー」に代表されるような、盆踊りっぽくない曲をやる特徴があるのですが、これらは基本的に日本民踊研究会の働きによるものだそうです。

16.レットイットビー(島唄)

CDには「レットイットビー(島唄)」というふうに書いてあり、何?と思いながら聴くと、確かにそんな雰囲気。

「上々颱風」というグループによる「Let it be」のカバーです。

上々颱風は、バンジョーに三味線の弦を張った「三線バンジョー」を中心に、様々な民族楽器を用い、琉球・アジアの民謡を取り入れた音楽を発表しています。(彼らの音楽は「ちゃんちきミュージック」と自称されているようです。)

盆踊りで毎回スキップされている曲があるなぁと思っていたんですが、これでした。今年は一回も踊りませんでした。いつか踊ってみたいです。

以上が、私の地元の盆踊りで流れていた曲全てです。

全国的に知られる演歌や新民謡の中に、「やっちょんまかせ」などの地域の地踊りもしっかり収録されていました。これらは、日本の伝統的な暮らしに根ざし大切に受け継がれてきた、本来の伝統音楽の姿を今に伝える貴重なものたちです。

みなさんの地元にも、きっと同じような「ここだけの音楽」があるはずです。気になったら、ぜひ地域の人に尋ねてみてください。CDが貰えるかもしれません。