皆様あけましておめでとうございます。

旧年中は名作同も新型コロナウイルスの蔓延で思ったような活動ができず、非常に苦しい思いを致しましたが、皆様におかれましては、ご健康にお変わりはございませんか?

中国武漢を発生源とする新型コロナウイルスの感染拡大はとどまるところを知らず、そこに馬鹿な日本人の行動バイアスも手伝って、まったくひどい年越しになってしまいました。

こんなにも年越し感のない経験は個人的に初めてであり、今年もいつから本格的に文化社会活動が再開できるか先が見えず、不安がいっぱいのスタートです。

本来であれば時節柄新春に関係する記事を書くべきところなのでしょうが、上記の経緯で筆者は全く年越し、新春の空気を感じていません。

私の中では年が変わっていないとすら言えるのではないかと思っており、2020年13月のスタートだなと考え、いつもどおりの音楽を真面目に考える記事にしようかと思います。

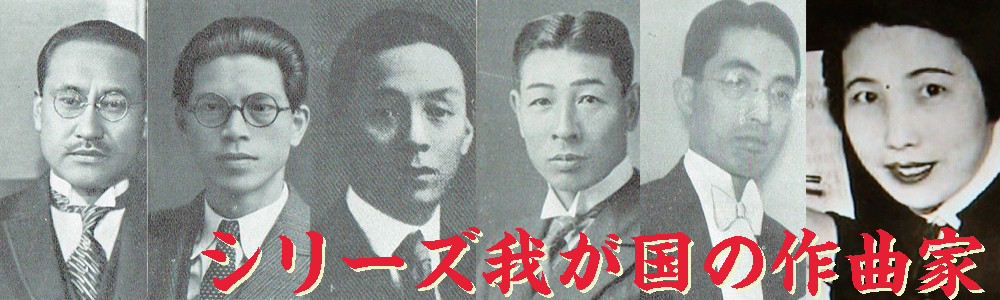

前回の私の担当週に書いた「我が国の作曲家シリーズ-番外編2」では2人の個性的な作曲家、八村義夫と甲斐説宗を紹介した。

実はこの記事とも関連が少しあるのだが、八村義夫のお弟子さんに藤家溪子さんという女性作曲家がいる。

――女性作曲家

この表現は常に様々な議論の焦点とされる言葉である。

―男女関係なく「作曲家」は「作曲家」であり「女性」とわざわざ冠するのは性差別である!

―「女性作曲家」とくくることで男性の優位性を示すミソジニーに満ちた思想だ!

など、常にフェミニズムのターゲットとして取り上げられてきた。

私は個人的にこうやってフェミニストがその思想を色眼鏡に言葉狩り的に「女性作曲家」という言葉にアレルギーを示すこと自体が、被差別側にこそ差別意識があり、それを触媒に利用して技術的差異を無視させようとする恣意性を感じると思っている。

私の最も嫌いな思想の一つが「フェミニズム」であることは言うまでもないのだが、だからといって女性を蔑視しようというわけではないのだ。

本来的にそれが才能と技術によってなされていれば、どのような言葉で形容されても良いはずであり、それを切り取って脚色することで別の問題にすり替えてしまうことのほうが、文化的活動においては障害になってしまうと思っているのである。

そういう意味では「男性作曲家」「女性作曲家」「作曲家」と、どの表記も基本的それ以上の意味はないし、区別はあっても差別を内包しているとは思えず、常にこの手の議論や「ウイメンズアクション」などと聞くと、おぞましい気持ちでいっぱいになるわけである。

しかしそれはそれとして、確かに日本の作曲をめぐる中心はずっと男性であって、女性はある意味で「ろくな曲がかけるわけがない」というレッテルを貼られていたのも一方で事実ではある。

これこそ実にくだらないもので、色眼鏡によって正しくそこにある事物を見ることが出来ない、聴くことが出来ない愚かな評論家達によって醸成された、極めて醜い楽壇の形であった。

ではいつそういったムードが打破されていき、上記のように私同様に実際には差はなく、イーブンであり、単純に才能と結果で語ろうという意見を持つ人が増えてきたのだろうか。

いわば日本作曲界における男女雇用機会均等のような話であるが、今回はそんな日本の作曲史のなかにあって特筆すべき功績を生み出したと私が思っている作曲家2名と、それこそ登場の早すぎた作曲家1名を中心に記事を書いてみようと思う。

●藤家溪子

藤家溪子は1963年7月22日に京都に生まれた。

その後、東京芸術大学に進み作曲を八村義夫に師事、ギタリストの山下和仁と結婚した。

なぜこの人を取り上げるかというと、彼女の「思いだす ひとびとのしぐさを」という曲にその理由がある。

この曲で注目したいのはまずタイトルである。

通常は日本語タイトルの下に書かれる、外国語タイトル表記は日本語の訳であることがほとんどなのだが、この曲全く違う。

「Beber」という単語一つだけが書かれている。

それ以外にこの曲のスコアを見ても、楽曲について解説している部分はなく、実際にどういう曲であるか意図的に説明を避けたように見える。

まずはこの謎めいたタイトルの曲を聴いてみよう。

非常に込み入っていて分かりづらいという印象を持った人の多くは男性ではないかと思う。

女性が聴いたときには、抽象的だが、なんだか分かりづらいというより、分かるような気がするけど分からないというような感情を持つのではないかと思う。

少しこの曲について考えて見る必要がある。

まず手がかりが非常に少ない中、外国語タイトルの「Beber」に注目して見る必要がある。

これはスペイン語の「飲む」という意味の単語である。

「思いだす ひとびとのしぐさを」という邦題がなぜ「飲む」になるのだろうか。

この点を理解しないとこの曲にはまず入り込むことは出来ないだろう。

実はこの「Beber」というタイトルは、チリ人の女性詩人ガブリエラ・ミストラルの詩に由来しているようなのだ。

ガブリエラ・ミストラルは1889年に生まれ1957年になくなったチリの女性詩人であり、外交官でもあった人物である。

幼い頃から苦労し、独学で詩を覚えて、さらに独学で教員資格を得た。

その後詩人としての活動開始するが、恋人の自殺を機に作風が変化して行く。

こうして高名な詩人となっていった彼女は、メキシコ革命の後にメキシコ政府の招聘を受けるなどして、政治的な活動にも参画するまでになる。

彼女が世界的詩人となった決定的な瞬間は、ラテンアメリカで初めてのノーベル文学賞受賞者となったことなのは間違いない。

こうして女性として大いなる出世をした彼女だったが、今度は彼女の甥っ子が自殺してしまう。

人生の成功の裏に常に親しい人の死がついてまわる激動の67年を送った彼女が1947年に書いた詩集「Antologia」の中に「Beber」はある。

せっかくなので原文の載っているサイトを紹介しよう。

詩の内容は難解ではあるが「飲む」という行為にまつわる様々な生き物や人の記憶を描いている。

そしてそこには幼い子の存在を示す部分があるのだが、この時点で先程の藤家作品の意味が見えてくるではないだろうか。

まさに「飲む」ことを通じて様々な記憶を綴ったこの詩がそのまま曲に投影されていると同時に、ノーベル賞をとった女性詩人の詩であること、そして子育てをする母の姿、これらが一気に見えてくるのである。

この曲はある意味では「女性であること、母であることは芸術であるか?」と世に問うた作品であるのだと思う。

そしてその結果はすぐに出たのだ。

藤家のこの作品は1995年の尾高賞を受賞したことではっきりと「それが芸術たりうる」という評価を受けたのだ。

私はこの瞬間に日本の作曲史の1ページが塗り替えられたのだろうと考えている。

女性が女性であること自体が「芸術」であると認められた瞬間である。

藤家は他にも打楽器アンサンブル「花庭園」やギター協奏曲第2番「恋すてふ」といった作品で、臆面もなく、いや自信を持って女性性を作品にしている。

そしてそのどれもが明らかに傑作であることは言うまでもない。

日本の一つの曙である。

●山根明季子

山根明季子は1982年10月1日に大阪に生まれた。

京都市立芸術大学に進み、同大学院を修了した。作曲を澤田博、松本日之春、前田守一、中村典子、川島素晴に師事し、ドイツのブレーメン芸術大学へ渡って朴泳姫にも師事している。

彼女はかなり若いときから活躍しており、23歳の時の作品「Re-Collet」では武生作曲賞入選、同年の「Transcend」では日本現代音楽協会作曲新人賞富樫賞受賞と早熟であった。

そして彼女の存在を確固たるものにしたのが2006年(24歳の時)に書かれた「水玉コレクションNo.1」が日本音楽コンクール作曲部門第1位に輝き、作曲部門では初めて聴衆賞である増沢賞をも受賞したことである。

この曲はその後彼女のライフワーク的作品シリーズになっていくので、少し解説が必要であると思う。

山根の作風は端的言えば「四分音符の多用」「全休止の多用」につきる。そしてあらゆる作曲論理から離れた独特の感性による音楽構築をしており、まさにそういった意味ではポスト・モダン世代の申し子とも言えるだろう。

彼女自身はこの水玉コレクションのシリーズでは「明滅するテクスチャーを空間に配置する」という概念で「空間デザイン」的に作曲を行っているという。

特にこの第1番では当時極めて親密であった師の川島素晴の影響が強く見られるが、それでも四分音符を中心とした明滅テクスチャーははっきりと見えてくるし、それらが周期を変えながらレイヤーされていく様子も聴いていてすぐ分かる。

そこにソロのピアノが実にユニークな演奏を乗せてゆくことで「かわいい空間」が表現されていると言えるだろう。

音源の一部が彼女のSoundcloudで聴ける。

彼女のこうした独特の個人的作風はこのシリーズを追うごとに強くなってゆく。

次に「水玉コレクションNo.2」を聴いてみよう。

この曲は「任意の楽器を伴うヴォイスパフォーマンス作品」であり、言葉をすべて「ぱ行」で変質させて標本化してそれを収集していくという作品であるそうだ。

歪められた日本語の残滓とその抽象化された残骸が変質されて「かわいい」作品として完成している。

このように山根の作風は奇異で独特であり、それ故他人と音楽的共感を共有できたことがないのだという。

その痛みが彼女の音楽の根源にあり、またその孤独が彼女の独自性を強化させることにつながっていっているように見える。

しかし重要なことはそこではない。

彼女の曲が世に問うたテーマはなんだろう。

そう「かわいい」という現代女性独特の表現そのものである。

言い換えれば「かわいいは芸術ですか?」というものである。

そして結果は明らかである。それは芸術として評価されるばかりでなく、大衆に広く受け入れられるという快挙を成し遂げたのである。

ポスト・モダンにおける個人様式が叫ばれて久しいが、それらはまた個人が集団に圧倒されないように、同調圧力と闘うというエネルギーを作曲家にもたらした。

それは20世紀の前衛音楽家がさらされてきた「音楽とはこういうものだ」という同調圧力と似ていなくもない。

そういう意味でかつて(いや今も)そういった圧力に屈せず、階級闘争としての音楽を追求する高橋悠治などの姿勢との共通点を語るものもいる。

無論、ポスト・モダンの個人様式であれば近藤譲との共通点を論じるものもある。しかしそれらは基本的に私は間違えだろうと思う。

これらは階級闘争ではないのだ。

単なる個人の「感想」過ぎないものであり「かわいい」ということに絶対性もなければ、実は永続性すらもない。

衝動性と連結された感性そのものであり、刹那的で案外排他的なものですらある。クローズドでありながら共感を求めてさまよい歩く感覚の亡霊だとすら言えると思うのだ。

そしてそれが現在の芸術の一翼であり、説得力を獲得して存在するのは実に衝撃的な出来事ではないだろうか。

●早すぎた作曲家、そして日本クラシックの源流

階級闘争という言葉でいうと、かつて吉田隆子という作曲がいたことを思い出さざるを得ない。

本当に楽壇が男性に満ちており、社会は封建制が当たり前であった時代の作曲家であり、それと激しく闘った人物なのである。

吉田隆子は1910年2月12日に当時の東京府荏原郡目黒村(現東京都目黒区)に生まれた。

父は陸軍少将の要職にあり、そういった意味では上流階級の生まれである。

当然幼い頃から情操教育を受ける事になり、琴はわずか4歳から習うことになったという。

その後順調に進学をし、女学校時代には納所弁次郎にピアノを習うことになった。

親の意向での結婚を破断させ、更に音楽への研鑽を深める道を選び橋本國彦の門に入る。

しかしこのあたりから彼女の中に抗いがたい不満が高まっていったようだ。

橋本の教えに不満を持ち、その門を割って出ると、菅原明朗の門に移って多くの作曲家と交流するようになる。

男性遍歴もこの当時にしては過激で、不倫、二股と驚くような過激さだが、それも彼女が男性社会に対して抱いていた強い不満の現れだとも言える。

私個人としては、だからといって「女性として生きようとした」という言葉の下に、これらのインモラルな選択を許容するのはおかしいと思っている。

こうやって論のすり替えによって現代では「早すぎた女性革命家」と持ち上げられる彼女だが、その後はさらに過激度を増してゆく。

1932年にプロレタリア音楽同盟に参加したことがその一端を表しているが、残念なことに同団体自体はその2年後に解散になる。

反戦運動通じて社会的な活動する一方、相変わらず私生活は奔放を極め、離婚、不倫を繰り返しながら、治安維持法による逮捕も4度経験する。

戦後に音楽活動を再開するが、奔放な人生の代償なのかガンを患い1955年に46歳で亡くなっている。

そういった彼女だが、これだけはっきりとこの時代に「女性である」ということを主張し、作曲の楽壇で闘ったものはいない。

その意味では早すぎた革命者の二つ名はぴったりとも言えるが、肝心の作品はどうなのだろうか。

本当はこのヴァイオリン・ソナタを紹介したいのだが音源がない。

そこで初期のピアノ作品である「カノーネ」を紹介する。

短い小品ではあるが、すでに当時としてはモダンな作風をもっていたことは分かるだろう。

吉田隆子は未だその評価が分かれ、再評価の途上であることから、音源も楽譜の出版も少なく研究するにはまだまだ資料不足の感が否めない。

しかし一聴にしてなるほど最近の曲かなと勘違いさせるだけの魅力はあり、確かなモダニズムと技術を持っていたことはすぐに分かる。

とかくその人生ばかりが強調されるが、肝心なのは作曲家としての彼女の作品である。

現代の妙な思想の犠牲者にしないで、音楽家として、文化として評価されることを望まずにはいられない。

ところで、日本の西洋音楽の源流は誰かという議論の中で、初めての音楽留学生として、優れたピアニスト、ヴァイオリニスト、作曲家として多くの後進を育てた人物に女性がいたことをご存知だろうか。

その人の名は幸田延という。

幸田延は1870年4月19日に当時の東京府下谷(現東京都台東区下谷)に生まれている、兄の一人はかの有名な作家の幸田露伴であり、妹の安藤幸も日本黎明期を支えたヴァイオリニストである。

当時であるから当然名家の生まれではあるが、本格的な音楽教育を受け、1889年にボストンのニューイングランド音楽院への留学を果たしている。

更に1890年にはオーストリアに留学し、ヘルメスベルガー二世にヴァイオリンを、ロベルト・フックスに作曲を師事している。

帰国後は東京音楽学校の助教授となり、すぐに教授に昇進している。

弟子にはなんと瀧廉太郎、三浦環、本居長世、山田耕筰、久野久、萩原英一などの名前が並び、殆どの日本人が日本の西洋音楽の源流と思っている瀧廉太郎や山田耕筰を指導したことに驚かされるばかりか、それが女性であったことは大いなる衝撃をもって受け止めざるを得ない。

つまり、日本の西洋音楽の伝道師はそもそも女性であったと極論することも可能であり、その後の吉田隆子のような闘争の時代をもたらしたのは、文化とは関係のない政治の世界、世界の力学構造の変化であったことは無視できないと思う。

さてそんな日本のクラシックの育ての親とも言える幸田延の音楽だが、実に流麗なドイツロマン様式で書かれており、その技術力の高さに驚かされるばかりである。

書かれた曲は多くないが、代表作と言われるヴァイオリン・ソナタ第1番変ホ長調を聴いてみようと思う。

こうやって日本作曲史を振り返ってみると、封建的な楽壇の姿勢とは何だったのだろうか。

しかもその後楽壇は左傾傾向が加速し、黛敏郎のような音楽家は闘争の姿勢として右傾化を選択するなどしていった。

残念ながらその体制は未だに変わらず続いているが、女性を排斥しつつも左傾化するというのは、論理的にはおかしな話であり、音楽家の浅知恵と馬鹿にされてもなんら反論の余地すら残っていないと思う。

私は、音楽の原動力、芸術の原動力の一つに闘争があることを否定しない。

しかし闘争というものは、一旦色眼鏡をかけ、ポジションを決めてしまえばいつか潰えて壁にあたってしまうことになる。

本来的に闘争を考え続けたときに、そういう立場の固定から最も遠い場所にあって文化を護持してゆくことこそ現代の音楽に課された命題であり、名作同のような在野音楽家の専門機関としての存在は、今後楽壇の対極の存在としてその重要性を増してゆくと信じている。

日本における女性の作曲というものを時系列で見つめた時、音楽というものを政治のあるいは既得権益の確保の媒介とするウジ虫の存在を強くうかがい知ることができるのは、非常に痛烈な矛盾ではないだろうか。

さあくだらない力に対して今こそ指をさして嘲笑の雨を降らせようではないか。

もっとも今一番下らないものは、まともなコロナ対策もできず、妙な力におもねり続ける「日本という国」とその「為政者」に他ならないのだが。

そんなわけで今年も一年、名大作曲同好会共々、どうぞよろしくおねがいします。